Chapitre 6

Grandeur et

décadence de l’artisanat

À tout seigneur, tout honneur : nous commencerons

ce chapitre sur l’artisanat à Fougerolles et dans sa région par l’évocation de

l’industrie la plus renommée du coin, la distillerie. La distillation des fruits

y remonte certes à plusieurs siècles – sans doute au 17ème – pour ce

qui concerne les bouilleurs de cru, mais il faut attendre l’instauration de la

« Régie des Droits Réunis » sous le Premier Empire pour voir cette

activité passer au stade artisanal, avant d’accéder plus tard au niveau

industriel. Le meilleur exemple en est la famille Lemercier, du Grand Fahys, qui obtint une licence de distillateur sous

Napoléon, transféra ses ateliers à Fougerolles-l’Église

en 1881, à proximité de la gare nouvellement construite, installa

une distillerie moderne, créa une tonnellerie très active, une vinaigrerie et

un commerce de vin à côté de la maison Leyval. La

maison « Lemercier frères » devint ainsi une vaste entreprise

diversifiée qui, avec les maisons Bresson et Peureux, contribua à faire de

Fougerolles la capitale du kirsch et le centre de production de divers produits

comme l’absinthe et les liqueurs. En dehors de ces grands établissements de

réputation internationale existaient de nombreuses distilleries familiales plus

modestes, qui contribuaient activement à la renommée du pays.

L’art ancestral de la distillation n’était évidemment

pas la seule et unique occupation des Fougerollais et

de leurs proches voisins. Dans une contrée aussi riche en cours d’eau et en

forêts s’était développée dans les vallées de la Combeauté,

de l’Augronne et de la Semouse

une petite industrie sidérurgique à laquelle la Seconde Guerre mondiale fut

fatale. On y voyait encore dans les années 1930 de modestes usines qui

fabriquaient des clous, du fil de fer, des tôles, des plats et des casseroles

et dont il ne reste plus rien que quelques ruines. Ces vieilles industries

n’ont pas su s’adapter au système moderne de production, contrairement au

textile arrivé d’Alsace après 1871 sur le versant ouest des Vosges, mais déjà

implanté au Val d’Ajol et à Fougerolles dès le milieu

du 19ème siècle avec les filatures de la famille Murbach,

originaire du Pays de Bade. Fougerolles-le-Château devint ainsi une sorte de

banlieue industrielle. Le tissage Fleurot, installé à

Fougerolles et au Val d’Ajol, aura une existence

beaucoup plus éphémère que l’entreprise Murbach, plus

tard Antoine et Jacamon. L’usine Fleurot

fut en effet reprise pendant l’Occupation par les « Constructions

Mécaniques Lorraines », l’actuelle usine « Comelor »

récemment acquise par un groupe américain.

Qui aurait pu imaginer dans les siècles passés que

Fougerolles connaîtrait un jour de pareilles transformations à l’échelle de la

mondialisation ? Certainement pas les humbles représentants des vieux

métiers du bois tels que menuisiers, charrons ou sabotiers. Il y eut jusque

dans les années 1930 deux saboteries mécaniques dans la localité, mais de

nombreux paysans fabriquaient leurs propres sabots pendant la période

hivernale, avec du bois de hêtre ou de bouleau et à l’aide d’outils comme

l’herminette, le paroir

et la langue

de chat. Le sabotier fougerollais fumait

ses sabots sur un brasier de copeaux en y ajoutant du poil de cochon qui leur

donnait une belle teinte rousse.

et la langue

de chat. Le sabotier fougerollais fumait

ses sabots sur un brasier de copeaux en y ajoutant du poil de cochon qui leur

donnait une belle teinte rousse.

Le charronnage était un travail beaucoup plus délicat,

qui ne s’improvisait pas. La fabrication des roues exigeait de l’expérience et

du savoir-faire, notamment pour l’élaboration du moyeu, tourné dans du chêne,

de l’acacia ou de l’orme. Une foule d’opérations successives étaient

nécessaires pour obtenir une roue assez solide pour supporter des charges très

lourdes, comme le poids des troncs d’arbres lors du débardage des bois.

La fabrication des jougs de bœufs et des pieds-de-chèvre

était infiniment plus simple et pouvait être le fait des agriculteurs

eux-mêmes, artisans improvisés mais souvent fort adroits. Le pied-de-chèvre,

outil jadis indispensable et toujours utilisé aujourd’hui pour la cueillette

des fruits à cause de sa stabilité, se compose d’un pied taillé à l’herminette

dans un bois dur et lourd (chêne, poirier ou pommier), et d’un tronc de sapin pouvant atteindre plus de dix

mètres de haut. Ce fût de sapin, une fois écorcé et séché, était percé à la

tarière de trous dans lesquels on fixait les dents, barreaux d’acacia

fendu qui évitaient aux sabots des cueilleurs de glisser.

La menuiserie était autrefois une activité florissante

à Fougerolles comme ailleurs. Tous les meubles de la famille sortaient des

ateliers du coin, en particulier les buffets, les armoires et les lits de

campagne en cerisier et en chêne qui constituaient le mobilier de ma maison

natale. Les meubles de la chambre de la tante Gabrielle, plus élaborés que les

autres, étaient l’œuvre d’un menuisier nommé Picot, qui avait des dettes envers

mon grand-père et qui s’était acquitté d’une partie de celles-ci en travaillant

pour sa fille aînée. Quant à la salle à manger et à la chambre à coucher de mes

parents, elles sortaient des ateliers artisanaux de Saint-Loup, avec lesquels

les Fougerollais ne pouvaient rivaliser, l’industrie lupéenne du meuble étant réputée pour l’excellence de ses

sculpteurs et la qualité de sa production de style. Même si de nos jours

l’artisanat lupéen a périclité, la renommée de

Saint-Loup a passé depuis longtemps les frontières, en particulier grâce à la

grande usine Parisot.

Le rappel de ces très anciens métiers du bois m’amène

tout naturellement à évoquer les activités principales de la famille Leyval, à savoir la scierie et la tonnellerie. Cependant je

crois qu’il est important de faire d’abord mention d’un autre métier jadis très

répandu à Fougerolles et dans sa région, à savoir la meunerie. Les nombreux

cours d’eau fournissaient aux moulins et aux scieries une énergie gratuite et

toujours renouvelée, qui de surcroît, et pour parler le langage actuel, était

parfaitement écologique. Il existait à Fougerolles-le-Château et aux environs

plusieurs moulins très anciens sur la Combeauté et

ses affluents, comme le moulin Saire et le moulin

Colle, où travaillait l’un des frères de ma grand-mère, François dit Lamy.

Mais celui qui nous intéresse le plus est le moulin du Pont, au centre de

Fougerolles. C’était l’un des trois moulins banaux des « Seigneurs et

Dames », et le plus important de tous, car il cumulait les activités de

meunerie, d’huilerie, de scierie et de papeterie. Après la Révolution, cette

propriété semble avoir changé de main plusieurs fois, jusqu’au moment où mon

grand-père François Leyval l’acheta à Nabord Mougin pour y installer sa

tonnellerie. Il loua le moulin, situé sur la rive droite du canal dans le

bâtiment le plus ancien, à Constant Dormoy, qui était auparavant meunier à la Gabiotte. Il reste de cette époque une carte postale sur

laquelle on reconnaît nettement le meunier au milieu d’une dizaine de

personnages. En 1895, la famille Dormoy quitta le Pont pour s’installer au

Château, un peu en amont de Fougerolles sur la Combeauté.

François Leyval continua à faire exploiter le moulin

du Pont par un farinier, de même que la scierie était confiée à un sagard,

terme vosgien emprunté à l’allemand Säger et

désignant l’exploitant d’une scierie. Jusqu’aux années 1930, le haut fer,

scie à lame verticale, fonctionnait dans un bâtiment situé entre la tonnellerie

et la rue. On l’appelait parfois le chalet suisse parce qu’il était en

grande partie construit en bois. Je l’ai toujours connu vétuste et passablement

décrépit, en particulier le hangar qui abritait la scie et qui est au centre

d’une carte postale datant probablement de la première Guerre mondiale. Cette

photographie présente une vue d’ensemble de la propriété Leyval,

avec le moulin, la tonnellerie et la scierie, devant laquelle on distingue deux

ouvriers, un soldat casqué et une dizaine d’enfants assis sur des grumes et des

piles de sciage.

C’est au milieu des années 30 que l’oncle Maurice

transporta la scie à la place de l’ancien moulin, qui avait été occupé quelque

temps par un voisin, le garagiste Eugène Leyval. Ugène, comme on l’appelait dans le quartier, n’avait

pas de lien de parenté avec nous. C’était un très brave homme, qui parlait avec

une remarquable lenteur. Il transféra son atelier de l’autre côté de la route,

le long de la rivière. Mon oncle m’embaucha pour l’aider au transport des

pièces de la scie jusqu’au nouveau local, à l’aide de palans, de crics, de câbles

et de chariots. Nous finîmes, après de longs efforts, par venir à bout des

engrenages, des arbres de transmission et d’autres pièces aussi lourdes

qu’encombrantes. C’est à la même époque qu’intervint le remplacement de la

grande roue hydraulique du moulin, qui depuis des lustres actionnait

les machines des ateliers. La plupart des palettes de cette roue à aubes étant

pourries, je pris un jour l’initiative de les briser et de les faire choir dans

l’eau du bief, jusqu’au moment où l’oncle Maurice me tança vertement, les

amusements puérils d’un gamin étant incompatibles avec un travail sérieux et

ordonné. La grande roue de moulin fut alors remplacée par une turbine, ce qui

était nettement moins poétique, mais plus moderne. J’ignorais alors que ce

genre de roue avait été un siècle auparavant l’un des thèmes d’inspiration des

écrivains romantiques et qu’avec la turbine nous passions d’un coup à l’ère

industrielle.

Je dois tout de même préciser qu’en l’occurrence la

modernité se limitait à la turbine. À la scierie, le machinisme était à peu

près inconnu et la majeure partie du travail s’effectuait à la force des bras.

Le métier de sagard était très pénible, en particulier l’hiver, car les

vastes locaux étaient à peu près impossibles à chauffer. Seul un poêle à sciure

dispensait un peu de chaleur…dans son voisinage immédiat. Pour ne pas geler par

grand froid, mon oncle portait des moufles et montait de temps en temps dans sa

cuisine pour y avaler un café et le traditionnel verre de kirsch…

Le sciage du bois était l’aboutissement d’un long

processus qui débutait par l’adjudication des coupes. La vente des bois avait

lieu à Luxeuil en septembre, sous la responsabilité

des Eaux et Forêts. Tous les marchands de bois se rendaient à ces ventes aux

enchères, qui représentaient un moment particulièrement important de l’année.

Le négociant y conviait parfois ses cautions et les invitait à déjeuner au

restaurant. C’est ainsi que mes parents y accompagnaient l’oncle Edmond et que

je garde un bon souvenir de ce qui était pour moi une sorte de fête.

La phase suivante consistait à estimer le volume des

arbres sur pied, à procéder au cubage de ceux qui devaient être abattus. Le

négociant utilisait pour cela des appareils de mesure spéciaux dont j’ai vu

jadis des exemplaires chez ma grand-mère.

Puis des équipes de bûcherons intervenaient, de

solides gaillards qui travaillaient à la cognée et au passe-partout. Les troncs

ébranchés gisant au sol étaient ensuite débités sur place ou transportés dans

les scieries. Dans le premier cas, les scieurs de long entraient en jeu. Ils

accomplissaient un travail très dur, qui consistait à découper les grumes dans

le sens de la longueur, à l’aide d’une grande scie à refendre, pour en tirer

des pièces longues et épaisses. C’est ainsi que les scieurs de long de l’oncle

Edmond, souvent des immigrés portugais, fabriquaient les traverses pour les

voies ferrées. Dans le second cas, les voituriers entraient en lice avec leurs

attelages de bœufs. Ils chargeaient – avec quels efforts – les billes de chêne

sur les camsures et les débardaient grâce à

trois ou quatre paires de bœufs. Il reste de ces travaux herculéens des cartes

postales et des photographies impressionnantes.

Lentement

mais sûrement, les troncs d’arbres étaient acheminés vers la scierie Leyval, déchargés avec des crics sur le chantier et entreposés

là en attendant d’être débités. Certaines familles de cultivateurs étaient

spécialisées dans le débardage, comme la famille Deshayes,

les Méris des Chavannes, qui étaient

apparentés par mariage à la tante Madeleine et travaillaient beaucoup pour la

maison Leyval.

Lentement

mais sûrement, les troncs d’arbres étaient acheminés vers la scierie Leyval, déchargés avec des crics sur le chantier et entreposés

là en attendant d’être débités. Certaines familles de cultivateurs étaient

spécialisées dans le débardage, comme la famille Deshayes,

les Méris des Chavannes, qui étaient

apparentés par mariage à la tante Madeleine et travaillaient beaucoup pour la

maison Leyval.

Le moment venu, l’oncle Maurice ou son ouvrier

préparait la bille destinée au sciage. À l’aide d’une sorte de cognée, il

enlevait les aspérités du tronc, les moignons de branches et une partie de

l’écorce. Si la bille devait être raccourcie, il fallait avoir recours au

passe-partout. Quand personne d’autre n’était disponible, mon oncle

m’embauchait pour l’aider. C’était un travail éreintant pour le dos et les

bras. Quand la bille était prête, il restait à la transporter jusqu’au haut

fer, ce qui n’était pas non plus de tout repos. On utilisait un diable, sorte

de chariot à deux roues muni d’un long timon qui permettait de faire levier

pour soulever la bille, attachée entre les roues avec des chaînes. Il y avait

trois diables de tailles différentes à la scierie, selon le poids du tronc à

déplacer. La difficulté principale était de faire rouler le diable sur un sol

raboteux. Mon oncle mobilisait alors toutes les bonnes volontés, y compris mes

tantes, qui s’arc-boutaient aux roues du diable. Une fois rendue devant la

scie, la bille devait encore être déposée sur le chariot du haut fer et mise

soigneusement en place, ce qui se faisait grâce aux crics et à une espèce de

croc dont j’ai oublié le nom. On imagine la somme d’efforts qu’il fallait

déployer avant de procéder au sciage.

Les planches étaient ensuite entreposées par piles sur

le chantier. La sciure, accumulée dans une fosse sous la scie, servait à divers

usages, notamment à chauffer les locaux. À côté du haut fer, mon oncle avait un

établi sur lequel il affûtait les lames avec diverses limes venant en général

de l’usine Magot de Vesoul. Dans le fond de ces vastes locaux, il avait

installé un autre établi, beaucoup plus long, donnant sur le jardin et muni

d’une quantité d’outils à bois et à métaux. C’est là que je passais des heures

à bricoler et à m’initier au travail manuel, toujours sous la surveillance de

mon oncle.

L’importance du travail du bois dans la vie fougerollaise est encore perceptible aujourd’hui. Elle est

soulignée par les nombreuses cartes postales et photos consacrées à ces

activités. On peut y découvrir les membres de la famille Leyval,

posant devant la scierie ou la tonnellerie, l’oncle Maurice dans son éternel

pantalon de charpentier en velours et sa chemise à manches longues, mes tantes,

et ma mère assise sur un tronc d’arbre ou sciant du bois avec une voisine.

Sans compter beaucoup d’autres personnages, pris sur

le vif en plein travail et dont les noms m’échappent.

L’oncle Maurice n’était pas un fanatique de la

productivité. C’était dans son genre un philosophe de l’existence, qui donnait

la priorité aux relations humaines et aux travaux de la terre. À la belle

saison, il était souvent inutile de le chercher à la scierie. Un écriteau placé

à l’entrée indiquait qu’il était au jardin ou en train de cueillir des fruits.

En tant que conseiller municipal, il connaissait tout le monde et recevait en

toute saison une foule de visiteurs. Les pauses étaient donc innombrables, ainsi

que les dégustations de kirsch et les tournées de bière dans les cafés du

quartier. Pour mes autres oncles, habitués à un travail organisé et assidu,

cette manière de vivre pouvait sembler choquante. J’en garde, quant à moi, un

bon souvenir, car je la trouvais pleine de charme, en opposition absolue avec

la vie que j’étais obligé de mener à l’internat du lycée de Vesoul, déjà si

redouté de l’oncle Henri.

La scierie fournissait tout de même assez de bois à la

tonnellerie, qui travaillait au rez-de-chaussée de ma maison natale, sur la

rive gauche du bief. Si Fougerolles a connu un extraordinaire essor de cette

branche de l’artisanat au 19ème siècle, la fabrication des tonneaux

était loin d’être nouvelle puisqu’elle figure déjà sur les stèles

gallo-romaines de Luxeuil.

Avec plus de vingt ouvriers, l’entreprise de mon

grand-père était l’une des tonnelleries les plus importantes de la région, à

côté de celles de son ami Eugène Ougier, d’Henri

Robert, des Frères Saguin et des distilleries Bresson

et Lemercier. Le vaste atelier, que l’on nommait toujours la boutique comme le

faisaient les Compagnons du Tour de France, occupait tout le bas de la maison.

Les établis étaient alignés le long des fenêtres, donnant sur le chemin qui

menait vers les prés. Les bancs d’âne, appelés selles à tailler en français et quégnates

en patois, étaient l’une des caractéristiques les plus typiques de l’outillage.

Le machinisme était limité à une raboteuse, une scie à ruban et une meule

actionnées par la grande roue du moulin, puis par la turbine. Sinon tout le

travail s’effectuait manuellement, y compris l’affûtage des outils avec une

grande meule de grès installée le long du canal de la maison Lemercier frères.

Derrière la boutique se trouvait un petit hangar en bois, près de la

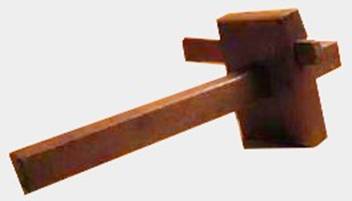

passerelle qui menait au jardin. C’était là que travaillait le merrandier, l’ouvrier qui préparait le merrain. Sur un

billot à trois degrés, en forme d’escalier, il débitait les quartiers de chêne

à la hache, puis au départoir,

appelés selles à tailler en français et quégnates

en patois, étaient l’une des caractéristiques les plus typiques de l’outillage.

Le machinisme était limité à une raboteuse, une scie à ruban et une meule

actionnées par la grande roue du moulin, puis par la turbine. Sinon tout le

travail s’effectuait manuellement, y compris l’affûtage des outils avec une

grande meule de grès installée le long du canal de la maison Lemercier frères.

Derrière la boutique se trouvait un petit hangar en bois, près de la

passerelle qui menait au jardin. C’était là que travaillait le merrandier, l’ouvrier qui préparait le merrain. Sur un

billot à trois degrés, en forme d’escalier, il débitait les quartiers de chêne

à la hache, puis au départoir, enfin

au coutre

enfin

au coutre pour

façonner la future douelle, terminée ensuite à la plane

pour

façonner la future douelle, terminée ensuite à la plane sur

le banc d’âne par le tonnelier.

sur

le banc d’âne par le tonnelier.

Je me souviens particulièrement de Lamiche,

le merrandier qui resta quelques années chez Leyval. C’était un homme au visage coloré et avenant, qui

nous appelait « compagnons », car les traditions du compagnonnage

étaient toujours vivaces chez les tonneliers.

Les piles de merrain s’entassaient sur le chantier qui

s’étendait derrière la maison, entre les deux canaux. Les fûts terminés étaient

stockés à l’abri. Pour réaliser tous ces travaux, « nos hommes »,

comme on les appelait dans la famille, arrivaient parfois avant six heures du

matin à l’atelier, et en repartaient souvent à dix-neuf heures. Ils venaient à

pied, parfois de hameaux éloignés. L’un d’entre eux, Julien, habitait près du Moulin

Bakâ, dans la vallée de l’Augronne.

Il faisait plus de deux heures de marche par jour. Certains venaient même

travailler le dimanche matin, quand ils avaient de l’ouvrage à finir. Ils

étaient payés à la pièce. Mais comme l’oncle Maurice, ils tenaient à leur

liberté et restaient chez eux quand ils avaient un cochon à tuer, un jardin à

bêcher ou des cerises à récolter. Ils bougonnaient quand ils avaient un peu bu,

mais ne faisaient pas grève, sauf une fois. Mon grand-père leur donna un tonneau

de vin, et la grève s’arrêta. Ces gens-là étaient accoutumés au labeur et

vivaient de peu. Ils s’appelaient Paul Franc, Jousé

Richard, Philibert, Pété, Le Fiosse, Badof. Il y avait aussi Léon du Kâ

et son frère Fanfois du Kâ,

Eugène de chez Ginie et son frère Le Chaille, et

aussi La Puce. Je ne connaissais de beaucoup d’entre eux que leur sobriquet.

Tous ou presque avaient appris le métier avec François Leyval.

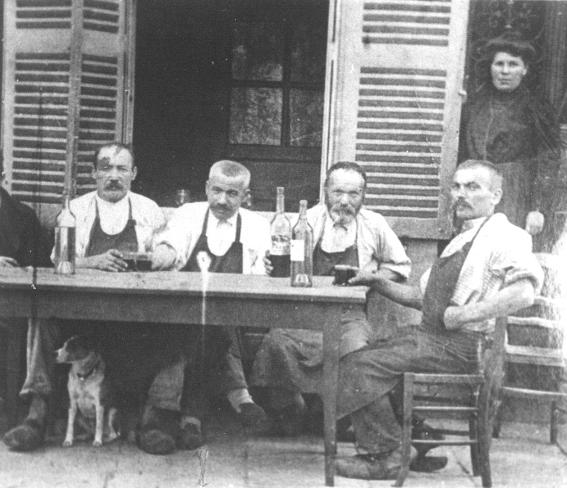

De mon

temps, il ne restait de toute l’équipe que le dernier carré, moins d’une

demi-douzaine d’ouvriers qui travaillaient encore pour la tante Gabrielle sous

la direction de Paul Franc, son homme de confiance. Je garde d’eux une très

belle photo, prise à la porte de la boutique, avec en particulier les

tantes Alice et Madeleine, Paul Franc, Lamiche et

d’autres tonneliers avec leurs grands tabliers.

De mon

temps, il ne restait de toute l’équipe que le dernier carré, moins d’une

demi-douzaine d’ouvriers qui travaillaient encore pour la tante Gabrielle sous

la direction de Paul Franc, son homme de confiance. Je garde d’eux une très

belle photo, prise à la porte de la boutique, avec en particulier les

tantes Alice et Madeleine, Paul Franc, Lamiche et

d’autres tonneliers avec leurs grands tabliers.  Dans

les années 20 et 30, je les entendais taper sur leurs tonneaux dès six ou sept

heures du matin, car les chambres étaient au-dessus de l’atelier. À 8 heures,

ils déjeunaient de tartines de fromage blanc et de lard. À midi, ils mangeaient

la soupe, les pommes de terre et les haricots apportés dans leur pot de camp. À

4 heures de l’après-midi, ils mouérandaient

(goûtaient) d’un morceau de cochon et de fromage, toutes ces victuailles étant

tirées du sac.

Dans

les années 20 et 30, je les entendais taper sur leurs tonneaux dès six ou sept

heures du matin, car les chambres étaient au-dessus de l’atelier. À 8 heures,

ils déjeunaient de tartines de fromage blanc et de lard. À midi, ils mangeaient

la soupe, les pommes de terre et les haricots apportés dans leur pot de camp. À

4 heures de l’après-midi, ils mouérandaient

(goûtaient) d’un morceau de cochon et de fromage, toutes ces victuailles étant

tirées du sac.

Comme les scieurs, ils avaient leurs cafés attitrés,

de l’autre côté de la rue, d’abord chez Chipeaux,

puis chez Adrienne Guyot. Ils buvaient du chien, eau-de-vie dédoublée,

et de la bière du Val d’Ajol, de la brasserie La

Gerbe d’Or. Le vin ne se répandit qu’après 1918, comme on peut le voir sur

une photo prise devant le café Chipeaux, où Paul

Franc, Philibert et les autres sont attablés en chemises blanches, grands

tabliers et sabots.

Ces hommes avaient bien droit de temps en temps à une

pause, étant donné leur labeur quotidien et la longueur de leur journée de

travail. J’ai dit plus haut que je les entendais dans un demi-sommeil frapper

sur leurs tonneaux à des heures matutinales. La confection d’un fût était en

effet chose compliquée. Les douelles préparées par le merrandier

devaient être d’abord tirées à la plane sur le banc d’âne, évidées à

l’intérieur, passées à la colombe, que l’on appelait en patois jeandou, afin de rectifier les joints. Suivait le

montage des douves avec les cercles du dessus, qui avait lieu devant la boutique,

sur une grande pierre circulaire de grès. Les tonneliers allumaient sous le

tonneau un feu de copeaux tout en aspergeant d’eau les douelles à cintrer, qui

se courbaient progressivement grâce au cabestan. Les cercles, préalablement

rivés à coups de marteau sur une petite enclume nommée bigorne,

étaient ensuite mis en place avec la chasse,

outil permettant de les faire glisser peu à peu autour du fût. Celui-ci ayant

pris forme, il fallait encore procéder à plusieurs opérations. L’intérieur

était raboté au rognoir, sorte de rabot en forme de pioche. Pour mettre en

place les fonds, en les enchâssant dans le jable, rainure pratiquée dans les

douves avec le trusquin

étaient ensuite mis en place avec la chasse,

outil permettant de les faire glisser peu à peu autour du fût. Celui-ci ayant

pris forme, il fallait encore procéder à plusieurs opérations. L’intérieur

était raboté au rognoir, sorte de rabot en forme de pioche. Pour mettre en

place les fonds, en les enchâssant dans le jable, rainure pratiquée dans les

douves avec le trusquin , dit grévou en patois. On n’oubliait pas de rendre les

joints étanches avec du jonc ou de la farine de seigle, de percer les trous

pour la bonde et le robinet, d’araser et de raboter proprement les douelles et

les fonds. Et finalement de vérifier l’étanchéité du tonneau en y versant de

l’eau chaude sur des cristaux de soude.

, dit grévou en patois. On n’oubliait pas de rendre les

joints étanches avec du jonc ou de la farine de seigle, de percer les trous

pour la bonde et le robinet, d’araser et de raboter proprement les douelles et

les fonds. Et finalement de vérifier l’étanchéité du tonneau en y versant de

l’eau chaude sur des cristaux de soude.

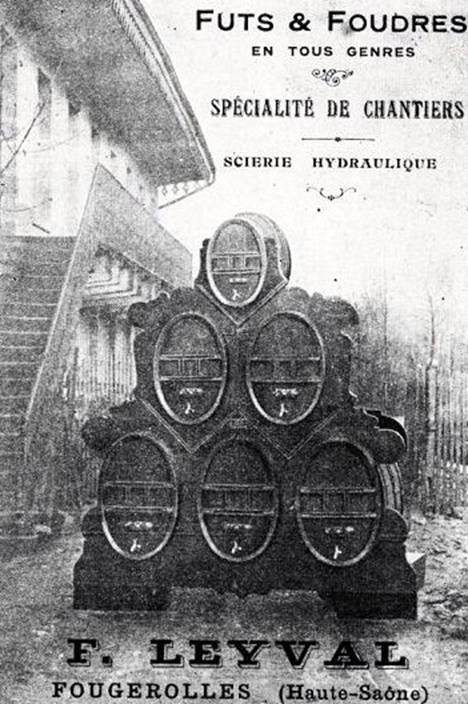

Un bon tonnelier pouvait réaliser, sans pertes de

temps, deux tonneaux par jour, mais il fallait de l’endurance pour s’escrimer

dix ou douze heures durant sur des morceaux de chêne aussi coriaces que de la

pierre. J’ai toujours admiré la manière dont ces simples ouvriers, qui avaient

appris leur métier sur le tas, parvenaient à produire des objets proches de la

perfection, et en tout cas parfaitement adaptés à leur utilisation. Mais à

l’époque de mon grand-père ils se surpassaient par l’élaboration non plus

seulement des fûts, mais des foudres. Il reste de ce temps-là une carte postale

destinée à la publicité de la maison F. Leyval

« Fûts et Foudres en tous genres – Spécialité de chantiers – Scierie

hydraulique ».

Elle montre un magnifique ensemble de six tonneaux

ovales intégrés à un bâti en bois très travaillé, comme on peut en voir encore

dans les grandes caves de Bourgogne ou de Rhénanie. Ces chantiers, souvent

ornés de sculptures, sont aujourd’hui de véritables pièces de musée. Ma mère

m’a souvent raconté que leur achèvement était l’occasion de fêtes dans le cadre

de la famille, de l’entreprise et du voisinage.

Je n’ai connu que l’ultime reflet de cette belle

époque. La tante Gabrielle maintint tant bien que mal la tonnellerie jusqu’à la

Seconde Guerre mondiale. De tout cela, il ne reste plus qu’un atelier vide,

quelques outils et un établi dont je me sers encore, des photos et des

souvenirs de plus en plus lointains, en particulier celui des gros marteaux

frappant sur les cercles et les enclumes.

Avant de terminer cette évocation d’une époque qui

semble à présent préhistorique, je voudrais mentionner deux photos de groupes

représentant deux équipes de tonneliers, qui étaient probablement les ouvriers

de mon grand-père. Je présume que ces photos ont été prises dans l’atelier du

bas de l’Aval, mais il m’est naturellement impossible de reconnaître les

personnages qui y figurent, sauf deux qui sont au premier rang. Je suppose,

comme je l’ai déjà écrit précédemment, qu’il s’agit de mon grand-père et de l’oncle

Henri, qui était alors un jeune garçon. En tout cas, ces photographies, qui

montrent les tonneliers brandissant leurs outils parmi les tonneaux et les bancs

d’âne, sont extrêmement évocatrices.

Il convient de rappeler qu’outre le moulin, la scierie

et la tonnellerie, deux autres formes d’artisanat étaient représentées dans les

locaux de la maison Leyval : la forge et la

carrosserie. Le premier de ces métiers était exercé par un maréchal-ferrant

nommé Grosjean, dont le fils travailla plus tard à la scierie avec l’oncle

Maurice. Le second était la spécialité de la famille Émourgeon,

dont un descendant habitait Dijon. Il était né, comme ma mère et moi, dans la

maison Leyval.

L’une des principales activités de Fougerolles, la

vannerie, n’était pas présente chez Leyval. Elle

occupait dans la localité autant de monde que la tonnellerie, soit plus de 200

personnes, essentiellement à l’emballage des bonbonnes. L’une des entreprises

les plus importantes était celle de Lemercier frères, proche voisine de la propriété

Leyval, puisque nous en étions séparés par le canal

qui longeait la tonnellerie. Du chantier de merrain, je pouvais apercevoir les

pyramides de bonbonnes amenées jusque-là grâce à un embranchement ferroviaire

desservant l’usine. Les ouvriers passaient leurs journées à mettre ces

récipients de verre dans leurs paniers d’osier. D’autres faisaient du clissage,

c’est-à-dire tressaient l’osier à même le verre. Dois-je avouer que j’avais la

tentation de tirer avec ma fronde dans ces énormes pyramides de bonbonnes ?

Encore quelques mots sur un genre d’activité auquel

j’ai déjà fait allusion et qui occupait la très grande majorité des femmes de

la région, je veux dire la broderie. Selon les estimations, 50 000 ouvrières

travaillaient après 1918 aux divers types de broderie : dentelle au

crochet, filet d’art, Venise, dentelle de Luxeuil,

passementerie. Le travail se faisait soit dans les ateliers des entreprises,

soit à la maison, souvent en groupe autour du poêle en hiver, sur le pas de la

porte en été. C’était la plupart du temps un travail d’art, long et délicat,

dans lequel excellaient certaines brodeuses du pays. Leurs productions se

vendaient en particulier aux curistes de Plombières et de Luxeuil,

ou aux magasins spécialisés de Paris. Toutes les vieilles familles fougerollaises possèdent encore, empilées dans leurs

armoires, des draps, des nappes et des serviettes superbement travaillés par

telle ou telle parente experte en broderie. Avec l’eau-de-vie, ces

chefs-d’œuvre ont fait la réputation de la région.

La famille Leyval

participait à cette activité originale, que l’on peut qualifier d’artistique.

J’ai toujours vu mes tantes passer quelques heures par jour à broder sur leur

tambour, la tante Gabrielle à ses moments de loisirs dans son bureau, la tante

Madeleine dans sa cuisine au-dessus de la scierie. À la belle saison, ces

travaux se faisaient sur le balcon de la tonnellerie. La plus habile était ma

tante Marie-Louise, qui était aussi ma marraine. Avant d’entamer une carrière

d’institutrice dans les années 1920, elle avait travaillé dans la maison de

couture Deville, à Fougerolles, et elle avait des dons remarquables de

décoratrice du linge de table.

Grandeur et décadence de l’artisanat fougerollais : ce que j’ai vécu entre les deux guerres

n’était plus que la dernière phase d’une évolution beaucoup plus générale des

techniques, des modes de vie et des mentalités. La Belle Époque avait marqué le zénith du monde artisanal. Je n’en ai

connu que le crépuscule, mais, pour citer Nietzsche, « il y a de la grandeur, du sublime dans les mondes qui

s’effondrent…des douceurs aussi, des espérances et des couchers de soleil

empourprés ».

Autour de moi, dans la famille, personne ne semblait

s’en préoccuper outre mesure, mais chacun avait la nostalgie des temps révolus et

conservait pieusement les souvenirs du passé.

Le recul historique permet aujourd’hui de mesurer le

chemin parcouru depuis la mort brutale du grand-père, il y a exactement un

siècle, et l’effondrement récent de l’ancien moulin banal du Pont, écroulement qui

est le signe tangible de la phase finale du déclin.