Chapitre 14

Épreuves et espoirs (1943-1944)

L'encerclement de la 6ème

armée allemande à Stalingrad laissait présager de bonnes nouvelles pour le

début de 1943. En vérité, elles étaient bonnes pour nous, non pour les

Soviétiques et les Allemands de vingt ans qui mouraient chaque jour par

milliers dans les neiges de Russie. Le général Paulus finit par capituler le 31

janvier malgré les admonestations d'Hitler, qui le promut maréchal et décréta

un deuil national de plusieurs jours. La fin de la bataille de Stalingrad

marqua le tournant de la guerre. Désormais, le Reich était sur la pente

descendante. La propagande nazie réagit par la voix de Goebbels, qui, le 18

février au Palais des Sports de Berlin, proclama la « guerre totale », en fait l'avènement d'un système de

plus en plus totalitaire.

Dans les pays occupés, les

répercussions furent immédiates. Laval décréta le 15 février la création du Service

du Travail Obligatoire, qui en réalité ne signifiait rien d'autre que la

déportation de travailleurs forcés. La relève

s'étant révélée insuffisante, le grand pourvoyeur en main d'œuvre, le Gauleiter

Sauckel réclamait du gouvernement de Vichy 250 000 hommes par trimestre.

Le zèle des collaborateurs français

alla encore plus loin. Le 30 janvier 1943, Laval créa la Milice, aile

extrémiste de la Légion des Combattants. Son chef était le sinistre

Joseph Darnand, membre des Waffen-SS. D'autres encore se préparaient à aller combattre sur le front de l'Est, tel Jacques Doriot à la

tête de ses Gardes Françaises. La guerre des ondes s'aggravait entre

Londres (Les Français parlent aux Français) et Radio Paris (Radio

Paris ment, Radio Paris est allemand) ou Radio Vichy avec son éditorialiste

Philippe Henriot.

La guerre totale signifiait aussi une pénurie de plus

en plus grande de produits alimentaires et de biens de consommation courants. À

la campagne et grâce à mon père, nous arrivions à nous nourrir assez

correctement, mais nous manquions absolument de caoutchouc, c'est-à-dire de

pneus. Or le vélo était à peu près notre seul moyen de déplacement… Je

recousais mes pneus avec une alène de cordonnier, mais c'était un remède bien

dérisoire. D'autres roulaient sur des bouchons de liège enfilés sur un cercle

en fil de fer autour de la jante. C'était la solution qu'avait choisie mon

camarade François Jamey, qui venait ainsi chaque semaine de Scey-sur-Saône à

Vesoul pour prendre le car de Besançon. Alors que je déposais mon vélo chez

Nicole Nouveau, il laissait le sien chez notre camarade Paulette Régent, la

future Madame Dufils, dont les parents étaient instituteurs à Échenoz.

Les autorités ayant décidé que le STO

serait de deux ans et concernerait notamment les classes 1940, 1941 et 1942,

nous vivions désormais avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il fallait

pourtant bien continuer à travailler pour les examens de faculté, essayer

d'obtenir quelques résultats avant d'être exclus de l'université. Dans ces

circonstances difficiles, il y avait pourtant un heureux changement : depuis

novembre 1942, nous étions admis, François et moi, au Centre d'accueil des

étudiants, foyer situé derrière le rectorat, non loin de l'archevêché. À

défaut de cité universitaire, celle-ci étant toujours occupée par les

Allemands, ce modeste centre offrait à quelques dizaines d'étudiants le

logement gratuit et des locaux convenablement chauffés. De plus, au lieu de

nous morfondre dans des chambres glaciales, nous vivions en communauté, ce qui

créait une ambiance relativement joyeuse malgré les circonstances. Les

distractions en ville étant à peu près inexistantes, nous détendions

l'atmosphère grâce à des farces de potache, des histoires drôles et des

chansons d'étudiants. Le centre avait pour directeur M. Préclin, historien à la

faculté des Lettres et professeur de François Jamey. Ce brave homme venait assez

souvent contrôler notre travail, interrompant parfois une séance de chahut dont

il ne nous tenait pas rigueur, car il savait bien que nous devions nous

défouler de temps en temps.

Nous déjeunions toujours au Petit

Polonais, où la pitance était de plus en plus mauvaise, mais la bonne

humeur toujours au rendez-vous. Notre groupe comprenait essentiellement

François et moi, ainsi que trois étudiants en médecine : Daniel Gaussin, de

Vesoul, Jacqueline Marti, de Montbéliard, et le fils d'un instituteur de Lure

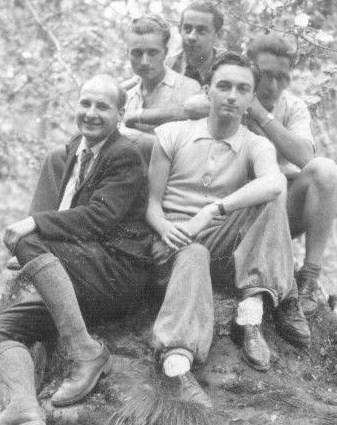

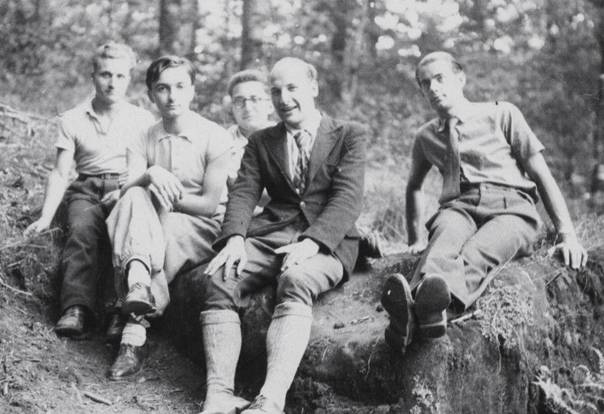

qui s'appelait Juif. J'ai conservé de ce groupe quelques petites photos prises

dans les rues de Besançon.

Nous sortions parfois pour fréquenter

les brasseries, mais depuis le départ des troupes allemandes vers l'Est, ces

établissements paraissaient vides, et les étudiants ne suffisaient pas à les

remplir. Il nous arrivait également d'aller au théâtre assister à quelque

représentation ou à quelque concert de piano ou de violon. Cependant le cinéma

était pour nous la principale source de culture, si toutefois on peut qualifier

de culturelles les productions de la propagande allemande ou vichyste. Le

fameux film antisémite Le Juif Süss l'était fort peu. Par contre, Les

visiteurs du soir de Marcel Carné, sorti fin 1942, fit grand effet sur

nous.

Au printemps, le travail de

préparation des examens coïncida avec des événements de première importance,

comme la capitulation de l'Afrikakorps et la création, le 27 mai, par Jean

Moulin, du Conseil National de la Résistance. En juin, Jean Moulin fut arrêté à

Caluire. Le 5 juin, je passai le certificat d' Études

pratiques d'Allemand, y compris l'oral d'anglais qui consistait à traduire une

page de Croc-Blanc (White Fang) de Jack London. L'examinateur, un

professeur du Lycée Victor Hugo, me posa quelques questions auxquelles je

répondis tant bien que mal. Je ne savais en anglais que ce que j'avais appris

aux cours particuliers de Pitche, un angliciste de Vesoul, et de M. Warren, un

Américain. À cette époque, les anglophones ne couraient pas les rues et les

occasions de parler la langue de Shakespeare étaient rarissimes.

J'aurais pu espérer obtenir mon

dernier certificat, celui de littérature, en octobre 1943, mais nos gouvernants

en avaient décidé autrement. La date de notre départ pour l'Allemagne était

fixée à fin juillet. Je subis préalablement, le 23 juin, un examen d'interprète

de langue allemande, conformément à une circulaire ministérielle du 7 juin

1943. Un certificat signé par le Doyen Préclin me fut délivré quelques jours

après.

À peine sorti de la faculté après cet

examen, j'eus précisément l'occasion de prouver ma connaissance de la langue de

Goethe. À peine étais-je installé dans le car de Vesoul qu'une patrouille de la

Feldgendarmerie, la police militaire, se mit à contrôler les papiers

d'identité. Or les miens, je ne sais plus pourquoi, n'étaient pas en règle.

J'expliquai aux hommes au "collier de chien", comme les Français les

appelaient souvent, que je venais de passer un examen d'interprète, ce qui

était vrai, et que j'étais sur le point de partir au STO, ce qui ne l'était

pas. Visiblement persuadés par mon discours, les policiers n'insistèrent pas.

Cela prouve une nouvelle fois que dans certains cas la connaissance de la

langue de l'adversaire n'était pas inutile.

En juin, ma décision était prise : je

n'irais pas au STO. Il en était de même pour beaucoup de mes camarades. Nous

avions à la campagne des possibilités de survie clandestine qui n'existaient

pas dans les grandes villes. L'environnement et la solidarité campagnarde

jouaient un rôle primordial, en particulier parce que mon père s'arrangeait

pour fournir des tickets de ravitaillement aux réfractaires. Il avait déclaré

que, fût-il révoqué de son poste d'instituteur, il ne nous laisserait pas

partir en Allemagne.

Il restait à trouver des

"planques" adéquates. Mes camarades de Quincey se préparaient à

s'éclipser à quelques kilomètres, du côté de Vallerois-le-Bois, ce qui entre

parenthèses signifiait la fin de notre association sportive le Sporting Club

Frotéen. Mais ce n'était rien à côté des problèmes existentiels auxquels

nous étions confrontés.

Après réflexion, nous décidâmes, mes

parents et moi, de demander asile à notre parenté fougerollaise, d'une part à

mes oncles et tantes, d'autre part à nos cousins du Sarcenot. Pourquoi

précisément ce hameau éloigné, blotti dans la forêt à la limite du département

des Vosges ? Il y avait, je crois, plusieurs raisons à ce choix. D'abord une

raison sentimentale, car c'était le lieu de naissance de mon grand-père

François Leyval et le terroir où s'était établie sa famille quand elle était

venue des Granges de Plombières. Les Leyval du Pont avaient toujours eu, comme

je l'ai déjà mentionné, une certaine prédilection pour ce berceau familial. S'y

dissimuler était en somme un retour aux sources et une assurance de sécurité.

La situation géographique du coin inspirait également confiance. Ces fermes

isolées dans la forêt à l'écart des grandes routes pouvaient facilement abriter

des clandestins. Enfin il y avait une autre raison déterminante : l'existence

au lieu-dit Chez le moine d'une maison vide, celle de ma grand-tante

Joséphine.

Voilà donc pourquoi je me rendis dans

le courant de juin avec ma mère chez nos cousins Lemercier, qui habitaient un

peu plus loin, le long de la pente qui surplombe la vallée de l'Augronne, au

lieu-dit Chez Grigard. Il y avait là les parents Victor et Hermine la

cousine germaine de maman, les deux fils René et Charles, les deux filles

Jeanne et Charlotte, ainsi qu'une autre Jeanne, l'épouse de René, originaire du

Val d'Ajol.

Ma mère exposa sa requête, qui fut aussitôt acceptée.

Nos braves cousins ne firent même aucune difficulté quant à l'accueil de trois

autres réfractaires : mon ami François Jamey, notre camarade Lucien Pichery,

fils du percepteur de Scey-sur-Saône, et Jean Beugnot, qui habitait près de

Remiremont et était le cousin de Paulette Régent.

Je ne saurais trop insister sur le dévouement,

l'abnégation et le courage dont ont fait preuve à cette époque dramatique nos

cousins Lemercier. Je leur en ai aujourd'hui encore la plus vive gratitude. Le

risque qu'ils prenaient n'était pas mince, car nul ne savait comment les choses

allaient évoluer.

Retourné à Quincey, je me préparai

activement à prendre le maquis. Entre-temps, Robert Depoulain, le père de mon

camarade de classe Martial, avait apporté à mes parents une fausse carte

d'identité que je garde toujours en souvenir. Nous verrons par la suite quelles

conséquences tragiques entraîna le réseau vésulien de distribution de ces

fausses cartes.

Peu après le 20 juillet, je reçus du

recteur une circulaire comminatoire, m'intimant l'ordre de me rendre à la

caserne Lecourbe à Besançon, faute de quoi je serais exclu de l'université et

déclaré inapte à toute fonction publique. La lettre se terminait par la phrase

suivante : « J'espère que la

jeunesse universitaire de Besançon fera son devoir. »

Les dés étaient jetés, mais nous

étions quand même dans un certain état de perplexité. Je savais par mon

camarade Camille Magnien, parti travailler à Hambourg en 1942, combien

terribles étaient les bombardements dans les grandes villes allemandes. Et d'un

autre côté, mon camarade Pierre Cote, qui était à Vienne, rapportait des

rumeurs inquiétantes sur ce qui se passait dans les camps de concentration.

Réflexion faite, et avec le recul

historique qui est le nôtre aujourd'hui, notre décision de disparaître dans la

nature était, sinon la meilleure, en tout cas la moins mauvaise. Nous nous

retirâmes, mes camarades et moi, vers la fin juillet dans notre refuge

fougerollais, naturellement dans l'ignorance totale du sort qui serait le nôtre

par la suite. Nous nous demandions, entre autres choses, quelle serait la

réaction des autorités, tant allemandes que françaises. Il apparut assez vite

que les premières laissaient aux secondes le soin de s'occuper de l'affaire.

C'est ainsi que dans le courant de l'été un gendarme de Fougerolles vint à la

scierie interroger mon oncle Maurice à mon sujet. J'appris ainsi qu'une sorte

de mandat d'amener avait été lancé contre moi et que la gendarmerie

questionnait, à Nancy et ailleurs, un certain nombre de membres de la famille.

Comme je me trouvais sur place, le gendarme fut invité par mon oncle à venir me

rencontrer à la tonnellerie, où nous bûmes ensemble le traditionnel verre de

kirsch. À la fin de l'entretien, l'homme rentra à la gendarmerie et certifia

que personne ne m'avait vu… Après quoi je n'entendis plus parler de rien.

Cette histoire prouve que si la

police française de l'époque a parfois collaboré avec l'occupant, elle a aussi

souvent pris ses responsabilités et fait preuve de courage, à l'unisson de la

grande majorité de la population. L'intégration des nombreux réfractaires qui

se camouflaient dans la commune de Fougerolles se fit, à ma connaissance, sans

grande difficulté. Les Fougerollais avaient, depuis toujours, fait preuve

d'esprit d'indépendance et rejeté les iniquités du pouvoir.

Le pouvoir, précisément, ne se

manifesta plus qu'une fois à mon sujet, lorsque le 11 octobre le recteur de

Besançon transmit à mes parents une circulaire d'Abel Bonnard, ministre de l'Éducation

Nationale, qui demandait quelle était mon adresse en Allemagne afin de pouvoir

améliorer ma « situation matérielle

et morale »…

En attendant, ma situation n'était

pas idéale, puisque administrativement je n'existais plus, mais elle était

supportable. Je m'étais organisé pour passer une partie de la semaine à la

scierie et le reste au Sarcenot, où je montais à pied par les chemins et les

sentiers détournés du Château, du Bout, du Prémourey et de Beaumont.

J'apportais à mes compagnons des provisions, des messages, des nouvelles. Je

leur amenais même des visiteurs. Comme le dira François Jamey beaucoup plus

tard dans son ouvrage Autour de quelques souvenirs d'enfance et de jeunesse,

on venait voir les réfractaires un peu comme des animaux dans un zoo !

Si j'ai bonne mémoire, les premiers

qui se déplacèrent furent les deux Sceycolais Jean Rance et Jacques Poinsotte,

nos anciens camarades de classe. À ma connaissance, ils ne montèrent pas au

Sarcenot, mais restèrent à la scierie à deviser, dans les prés derrière le

chantier, avec François et moi. Quelques jours après, le 29 juillet, Jean Rance

fut arrêté par les Allemands chez lui, à Scey-sur-Saône, pour usage d'une

fausse carte d'identité. Un autre de nos camarades de classe, Marcel Dufils,

fut arrêté le même jour et pour la même raison. Le tribunal militaire condamna

Marcel à huit mois de prison, et Jean à quatorze mois, qu'il effectua surtout à

Francfort, et jusqu'à la capitulation de l'Allemagne.

Peu de temps après, nous reçûmes la

visite de deux autres amis, Claude Hasselot et Pierre Jeannin, que je guidai

par mes sentiers préférés jusqu'à notre repaire. Ils étaient alors en khâgne à

Louis-le-Grand et discutèrent tout le long du chemin du problème de savoir si

la philosophie était ou non une logomachie. Étant un peu plus jeunes que nous,

ils n'étaient pas astreints au STO et étaient exempts de tous les problèmes qui

pesaient sur notre vie quotidienne. De cette brève visite, il reste deux belles

photographies : Claude Hasselot, Pierre Jeannin, Lucien Pichery, François Jamey

et moi, assis sur des rochers dans la forêt du Sarcenot.

Vers cette époque, en août ou

septembre, ce fut le tour de nos camarades les carabins de Besançon, Jacqueline

Marti et Juif. Ils passèrent deux jours avec nous, ce qui nous amena à

organiser la maison de ma grand-tante en véritable auberge de jeunesse. Il

fallait en effet réserver une chambre à la jeune personne de Montbéliard, très

"bon chic bon genre", ce qui nous obligeait, nous les garçons, à nous

empiler à quatre ou cinq dans l'autre turne.

Le résultat fut une épique bataille de polochons digne des meilleurs potaches.

Et pour corser la chose, il nous vint l'idée géniale de ne pas laisser notre

voisine en dehors de ces innocentes saturnales. Nous nous déguisâmes en

fantômes avec des draps de lit et des chaînes pour faire peur à la pauvre

Jacqueline. Je ne sais plus comment elle réagit à cette farce qui n'était pas

particulièrement raffinée…

D'autres visites féminines eurent

lieu à cette époque. D'abord celle de la sœur de François Jamey, qui répondait

au surnom de Totote et qui figure sur plusieurs photos de groupes. De

son côté, Jean Beugnot reçut la visite de sa tante Madame Régent et de sa

cousine Paulette. Ces deux dames résolurent le problème du logement en

séjournant chez une voisine.

Toutes ces visites étaient les

bienvenues car elles divertissaient un peu les réfractaires et leur apportaient

quelques nouvelles de l'extérieur. L'une d'elles, pourtant, fut d'une autre

nature, et totalement inattendue. Un soir, un homme habitant un hameau voisin,

le Grand Fahys, vint proposer à François Jamey et Lucien Pichery de participer

au groupe de résistance qu'il dirigeait. J'étais alors à Fougerolles. Je ne fus

donc pas témoin de la scène. Je crois qu'ils donnèrent leur accord de principe.

Le visiteur leur dit qu'il reviendrait les voir. Le 18 décembre, il était

arrêté avec son fils et plusieurs membres de son groupe. La plupart furent

fusillés au Sabot de Frotey le 16 février 1944. Le chef, Charles Barthélémy,

est mort en déportation. Il était distillateur au Grand Fahys et associé de

Joseph Larrière, le mari de Mélanie, voisine et amie de ma grand-mère. Mis à

part de rares rescapés des camps de concentration, le seul résistant

fougerollais qui ait réussi à passer entre les mailles du filet fut le

garagiste René Devoille, que j'ai bien connu. Le 29 novembre 1943 au soir, il

tira des coups de revolver sur les agents du Sicherheitsdienst de Nancy

qui venaient l'arrêter, sauta par la fenêtre et disparut jusqu'à la Libération.

Toutes ces dramatiques nouvelles

étaient évidemment au centre des conversations, de même que les informations

qui nous parvenaient par les ondes. Le 10 juillet, les Alliés débarquaient en

Sicile, le 25 le gouvernement fasciste s'écroulait, le 3 septembre le maréchal Badoglio,

chef du nouveau gouvernement, signait un armistice avec les Alliés. À l'Est,

l'Armée Rouge avançait de juillet à novembre, tandis que les villes allemandes

subissaient des attaques aériennes incessantes.

Toutes ces nouvelles contribuaient à

entretenir le moral. Par ailleurs, nous ne restions pas inactifs. J'aidais mon

oncle à la scierie, je bricolais dans l'atelier de menuiserie, je rendais

service à mes tantes qui étaient contentes de m'avoir chez elles comme jadis.

Pendant ce temps, mes camarades travaillaient chez Vicate et Hermine, à

la fenaison, à la moisson, à la cueillette des cerises, à l'arrachage des

pommes de terre. Ils devaient aussi couper du bois pour se chauffer et faire la

cuisine.

François s'était imposé dans la

fonction de cuisinier et parvenait tant bien que mal à nourrir son monde avec

les moyens du bord. À l'époque, les paysans des sections de Fougerolles et de

la région vivaient, quasiment en autarcie, de ce qu'ils produisaient. Et cela

était encore plus avéré en ces temps de restrictions. Une nourriture simple et

frugale était donc de mise. Il était aisé de se procurer sur place du lait, des

pommes de terre, du pain cuit à la ferme, du fromage du genre

"géromé", sorte de munster vosgien. Sans compter les tartes cuites en

même temps que le pain. Cette alimentation sobre et naturelle, je la

connaissais depuis toujours, étant né à Fougerolles et ayant fréquenté depuis

ma plus tendre enfance ma nombreuse parenté du coin. J'avais en mémoire les

visites que rendait ma mère, dans les années 1920, à ses tantes Marie et

Joséphine, la première habitant la maison de mon arrière-grand-père, la seconde

résidant dans la maison voisine, là où précisément étaient hébergés les

réfractaires.

Je me demande si cette vie simple,

dans un cadre agreste et rustique, cette existence qui paraissait être une

survivance des époques patriarcales, n'était pas aussi la préfiguration d'un

indispensable retour aux sources naturelles. Il y avait là une forme de

pérennité qui contrastait absolument avec l'instabilité générale du monde

actuel. Cependant nous ne nous posions pas de semblables questions. Notre

préoccupation était évidemment de survivre dans l'attente de jours meilleurs et

de tuer le temps afin d'éviter de tomber dans la mélancolie. Outre les travaux

agricoles et autres, nous avions à la belle saison la possibilité

d'entreprendre des randonnées dans cette région forestière et rustique à

souhait. J'allais de temps en temps voir mes grands-parents à La Vaivre, ou

quelque cousin dans son hameau isolé. Il arrivait aussi que mes camarades

descendent à Fougerolles pour un spectacle ou autre chose, mais la prudence

était de rigueur.

Il ne m'est arrivé qu'une fois de

quitter le périmètre fougerollais, et cela pour des raisons impératives.

J'avais un terrible mal de dents. La seule solution était d'aller chez un

dentiste, ma cousine Jeannine me conduisit à Luxeuil. Je dus attendre mon tour

au cabinet dentaire, en compagnie d'un soldat allemand qui avait d'autres chats

à fouetter que de courir après les réfractaires. Au retour, j'étais délivré de

ma molaire et de la peur d'un contrôle d'identité, mais je crachai du sang tout

le long du chemin, si bien qu'à l'entrée de Fougerolles j'abandonnai mon vélo

pour me reposer chez ma tante Marie-Louise, qui me prodigua quelques soins

urgents.

L'arrivée du mauvais temps nous

força, mes camarades et moi, à recourir à des distractions plus hivernales,

comme la lecture et le travail intellectuel. Lucien Pichery avait des concours

à préparer, François Jamey et moi des licences à terminer. Je recevais – par

l'intermédiaire de je ne sais plus qui – les cours de littérature d'Ayrault,

qu'il me fallait recopier page après page. Je possède encore un cours sur

Luther, en grande partie transcrit sous ma dictée par Lucien Pichery, qui avait

une très belle écriture. Nous travaillions souvent le soir, à la veillée, chez

Grigard ou chez le Moine, mais nous allions aussi passer les soirées chez des

voisins, en particulier au lieu-dit Chez le Cœur, où vivait un parent de

mes cousins, Georges Lemercier, ainsi que ses deux enfants. L'ambiance y était

toujours joviale, égayée notamment par l'ami François, ses chansons d'étudiant

et ses histoires drôles. Nous n'avions ni radio, ni télévision, mais un

phonographe et des disques de danses des années 30, ainsi que des

enregistrements du chansonnier nancéien Georges Chepfer, qui racontait des

histoires avec l'accent lorrain ou alsacien.

Ainsi passèrent six mois dont je

conserve un souvenir assez précis et plusieurs photographies que je ne revois

jamais sans une certaine émotion, car la plupart des personnes qui y figurent

ne sont plus de ce monde : Victor et Hermine, Juliette l'autre cousine germaine

de ma mère, Charles et Jeanne mes petits-cousins, l'autre Jeanne l'épouse de

René, ma cousine Jeannine Leyval, François Jamey et sa sœur, Claude Hasselot et

Pierre Jeannin…

Dans les derniers jours de l'année

1943, François se hasarda à retourner clandestinement à Scey-sur-Saône.

Personnellement, je ne me rappelle plus si je suis retourné chez mes parents,

mais je me souviens bien des magnifiques champs de neige du Sarcenot, au soleil

du mois de janvier, avec le regret que le ski de fond n'ait pas encore été en

vogue.

La situation stratégique du Reich

empira sans cesse début

Dans notre région, les condamnations

à mort et les exécutions se multiplièrent. À Besançon, Henri Fertet, élève du

Lycée Victor Hugo âgé de 16 ans, fut passé par les armes avec ses camarades le

26 septembre 1943. Cette exécution fit grand bruit dans la région, d'autant

plus que mes deux camarades Jean Rance et Marcel Dufils étaient avec lui à la

prison de la Butte et qu'ils se parlaient de cellule à cellule. Marcel Dufils

ne manquait pas d'aller voir les parents Fertet après la guerre, lorsqu'il

revenait dans la région. Le 16 février 1944, ce fut le tour du groupe

Barthélémy, comme je l'ai déjà indiqué, et le 6 avril mon camarade de lycée

Jean-Marie Monasson fut exécuté avec les résistants de Corre au Sabot de

Frotey. Vers la même époque, Robert Chaudey, qui jouait au football avec nous

au Sporting Club Frotéen, tomba sous les balles du peloton d'exécution à

la citadelle de Besançon.

Il était d'autant plus méritoire de

prendre l'initiative d'actes de résistance extrêmement périlleux. Ce fut le cas

de la famille Courrier, de Quincey, qui habitait une ferme isolée près du

Frais-Puits et qui cacha pendant plusieurs jours un parachutiste canadien avant

de le mettre sur le chemin de la Suisse. En 1952, Jim Macdonald, venu à Paris

pour visiter une exposition de peinture, fit un détour par Quincey pour saluer

Gilbert et Lucette Courrier.

Au début de 1944, je regagnai Quincey

grâce au répit intervenu dans la chasse aux réfractaires. J'avais obtenu du

maire Charles Chevillard une carte de travail et j'étais employé à la scierie

située au bas du village, le long de la rivière. En fait, cette occupation me

permettait surtout de sortir de la clandestinité et de pouvoir passer les

examens qui m'avaient été interdits en octobre 1943. Le 25 mai, je fus reçu

avec mention à mon dernier certificat de licence, celui de littérature.

En ce mois de mai, la situation était

extrêmement tendue. Tous les pays occupés de l'ouest européen attendaient le

débarquement des troupes alliées. La répression s'accentuait. Le 10 mai, mon

camarade de lycée Édouard Almand était arrêté à Dijon par la Gestapo, jeté dans

un cachot puis déporté en août à Buchenwald, entraînant la déportation de sa

sœur. Édouard, ancien saint-cyrien, travaillait avec un autre de mes anciens

condisciples, Pierre Rimey, pour les services de renseignements anglais.

Quelques jours avant, le 6 mai, était

survenue à Vesoul l'affaire Lecorney. Stéphane Lecorney était aussi l'un de nos

anciens condisciples. Reçu à Saint-Cyr avant la suppression de l'Armée de l'Armistice, il était devenu

répétiteur au Lycée Gérome et suivait les cours d'allemand avec moi en 1943 à

la faculté de Besançon. En fait, c'était une couverture pour ses activités de

résistant au sein du réseau Béarn. Le 6 mai, il échappa de justesse à un

agent de la police secrète devant la gare de Vesoul et se cacha sur le plateau

de Cita, d'où il gagna Dijon et Paris. Furieux, les Allemands déportèrent le 17

mai le préfet Théry, qui n'envoyait pas assez de travailleurs au STO, le chef

de bureau Filleul, qui délivrait les faux papiers, et l'ancien maire Hologne,

inscrit sur la liste des otages. Aucun des trois n'est revenu des camps.

Ces événements eurent d'immenses

répercussions à Vesoul et dans la région, qui eut la réputation d'être un

"repaire de terroristes". Ils eurent même une certaine incidence sur

mon propre sort, comme je vais le montrer ultérieurement.

Le débarquement de Normandie, le 6

juin, fut un second choc. Je l'appris vers 7 heures du matin par la radio suisse,

alors que je me préparais à aller à la scierie. Peu après, la BBC confirma la

nouvelle, qui était attendue, car quelques jours avant, Londres avait demandé

aux populations côtières de se retirer à dix kilomètres à l'intérieur des

terres. L'annonce du débarquement suscita bien entendu un immense espoir. Même

les sceptiques, qui doutaient des promesses des Anglo-Saxons, durent

s'incliner. C'est quelques jours plus tard que je rencontrai chez Paul Clavier

M. Richter, l'interprète de la préfecture. C'était un Lorrain dont la

belle-famille habitait du côté de Vallerois-le-Bois. Apprenant que j'étais

depuis peu licencié d'allemand, il me proposa de venir travailler avec lui. Il

était, me dit-il, submergé d'obligations depuis l'affaire Lecorney, les

services préfectoraux étant considérés comme suspects par la puissance

occupante. Lui-même, Richter, avait été interrogé à Besançon par la police

secrète. Sa proposition n'était donc pas un cadeau. Je lui demandai quelques

jours de réflexion, sachant que j'avais le choix entre l'acceptation et un

ordre de réquisition. Après en avoir discuté avec mes parents, je me décidai

pour l'acceptation.

Je pris mon poste le 19 juin. Le 21,

le Secrétaire Général Étellin, responsable en l'absence du préfet, signa un

arrêté me nommant interprète "à titre précaire et révocable". Je

faisais en réalité un travail de traduction des documents émanant de la Kommandantur

et d'autres services. La paperasserie que je devais traduire concernait

essentiellement les réquisitions de produits alimentaires ou autres, Richter

étant spécialisé dans les négociations avec les Allemands, qui venaient à tout

bout de champ commander ou se plaindre. Je prenais mon repas de midi dans une

pension de famille de la rue du Breuil. La patronne, une Alsacienne, nous

donnait les dernières nouvelles du front de Normandie. À cette époque, le

gouvernement de Vichy était en pleine déliquescence, les structures nationales

s'effondraient et chaque région s'efforçait de survivre tant bien que mal, dans

l'attente de la libération.

La grande nouvelle du mois de juillet

fut l'attentat contre Hitler, qui fut suivi, à Vesoul, du suicide d'un officier

allemand nommé von Richthofen. Il est probable que cet officier ait été

apparenté aux deux frères Richthofen, as de l'aviation de chasse pendant la

Première Guerre mondiale et descendant d'une vieille famille aristocratique

silésienne. Une autre question se pose : pourquoi s'est-il suicidé juste après

l'attentat du 20 juillet ? N'était-il pas compromis dans le complot tramé

contre Hitler par la caste militaire ? N'oublions pas que les conjurés

n'étaient pas qu'à Berlin, mais aussi à Vienne, à Prague et à Paris, où ils

emprisonnèrent pendant une journée les SS et la Gestapo, avant d'apprendre

l'échec de l'attentat.

Le 15 août 1944 allait me donner

l'occasion inattendue d'approcher un authentique représentant de cette caste.

Le matin avait eu lieu en Provence le second débarquement, forçant les troupes

allemandes du Midi à refluer vers le Nord. C'était l'Assomption, donc jour

férié. J'étais avec mes parents lorsqu'au début de l'après-midi mon collègue

Georges Saguin vint m'annoncer que le Secrétaire Général Étellin voulait me

voir d'urgence. Le chef de la Feldkommandantur réclamait à cor et à cri un

interprète pour lui communiquer un ordre important. Richter étant absent, il

m'incombait de le remplacer. Malgré l'opposition de ma mère, qui me voyait déjà

pris comme otage, je montai sur la moto de Saguin, qui me conduisit à l'Hôtel

de Ville de Vesoul, me souhaita bon courage et m'assura que si je ne

réapparaissais pas, il préviendrait mes parents. Il faut avouer que je n'étais

guère rassuré. Un soldat me conduisit au premier étage, dans un vaste bureau

qu'ornait, si ma mémoire est bonne, un portrait d'Hitler. Je me trouvai en face

d'un officier supérieur, qui me fit asseoir avant de me tenir un bref discours

que je résumerai ainsi : un second débarquement vient d'avoir lieu, la

situation est de plus en plus tendue, les troupes allemandes sont l'objet

d'attaques fréquentes, désormais aucun véhicule civil n'aura le droit de

circuler sur les routes du département, sauf les ambulances et les pompiers.

Cette interdiction sera notifiée par des affiches à placarder dans toutes les

communes. Je devais en informer immédiatement le Secrétaire Général.

Cet officier était le Colonel von

Maltzahn. Je sus plus tard qu'il appartenait à une famille aristocratique qui

avait donné à la Prusse plusieurs généraux et hommes d'État. Mais sur le moment

je ne m'en souciais guère. J'étais si troublé que je faillis faire une bévue

dans mon compte rendu à Étellin. Celui-ci me fit fort justement remarquer que

le colonel n'avait certainement pas dit que les véhicules qui rouleraient sans

autorisation essuieraient le feu des patrouilles allemandes, mais qu'ils

risqueraient de s'y exposer. Il valait mieux, ajouta le Secrétaire Général,

éviter un incident diplomatique dans des circonstances aussi graves. Plus tard,

j'ai parfois raconté cette histoire à mes étudiants pour leur faire comprendre

la nécessité d'une traduction précise.

Les événements se précipitaient. Dans

la matinée du lundi 21 août, le Secrétaire Général informa le personnel de la

préfecture que de hautes personnalités devaient s'y arrêter au cours de

l'après-midi et que tous les employés devaient rester consignés dans leurs

bureaux, portes, fenêtres et volets clos. Ces mesures draconiennes ne nous

empêchèrent pas de voir une grande limousine noire pénétrer dans la cour, un

homme âgé en descendre et entrer dans le bâtiment. Nous reconnûmes aussitôt le

Maréchal Pétain. L'un de nos collègues réussit à prendre plusieurs

photographies absolument inédites, le transfert de Pétain de Vichy à Belfort

devant se dérouler incognito, ce qui n'empêcha pas quelques jeunes pétainistes

de distribuer des exemplaires de la protestation rédigée par le Maréchal avant

son départ de Vichy.

Nous fûmes ainsi témoins du

"rapt" de Pétain, qui devait théoriquement former un autre

gouvernement à Belfort mais qui dut, début septembre, continuer son voyage

forcé jusqu'à Sigmaringen. Je n'insisterai pas ici sur cet épisode historique,

auquel j'ai déjà consacré une interview pour le 50ème anniversaire

de la libération de Vesoul (cf L'Est Républicain du 18-9-1994) et un

article dans le bulletin de la Société d'Agriculture, Lettres, Sciences et

Arts de la Haute-Saône (n° 27, 1995).

Le départ du Maréchal était le signe

tangible de l'effondrement du régime de Vichy. La Trouée de Belfort étant la

porte d'entrée de l'Allemagne du Sud, nous eûmes le privilège de voir passer

chez nous bon nombre des 4000 membres de la Milice de Darnand réfugiés en

Allemagne. Ces individus de sac et de corde, qui avaient la gâchette facile,

sévirent plusieurs jours à Vesoul et assassinèrent en particulier le patron du

Café de l'Union, père de notre camarade de lycée Robert Marguerite.

Dans ce chaos, nous apprenions la

libération de Paris le 25 août, et le 27 une nouvelle sensationnelle : une

unité de 820 Ukrainiens, amenés de Prusse Orientale pour lutter contre les

maquis, massacra tout son encadrement SS et passa avec armes et bagages du côté

des FFI. Elle était désormais commandée par un certain Simon Doillon, qui sera

tué un mois après dans les Vosges. Son frère Jean, pilote de chasse, trouvera

la mort lui aussi le 24 décembre dans la Forêt-Noire. Tous deux étaient les

fils de la comtesse de Montjustin, Simone de Vaulchier, que nous connaissions,

mes parents et moi, depuis l'époque d'Arpenans.

Début septembre, la retraite des

troupes allemandes prit des proportions qui rappelaient l'exode de 1940. Le

déferlement continu des unités du Sud et du Sud-Ouest, menacées d'être prises

en tenaille entre les armées alliées venant de l'Atlantique et de la

Méditerranée, remontait par vagues successives vers la Trouée de Belfort. Des

véhicules hétéroclites, camions surchargés, voitures sans portières,

motocyclettes et bicyclettes en plus ou moins bon état formaient un défilé

incessant que nous allions regarder à la jumelle du haut des collines. Chaque

jour, des éléments de cette procession envahissaient le village pour y chercher

un peu de repos et de ravitaillement. Quand deux ou trois unités surgissaient

coup sur coup, le maire et le secrétaire de mairie devaient résoudre la

quadrature du cercle.

Au cours de ces journées harassantes,

les incidents se succédaient. Ne les ayant plus tous en mémoire, je n'en

rapporterai que trois ou quatre.

Un soir, un officier fit irruption

avec ses hommes et demanda un cantonnement pour la nuit. Le maire et mon père

finirent par régler la question et la soirée se prolongea, je ne sais pourquoi,

chez Georges Nicot. Elle fut bien arrosée et l'officier n'avait pas l'air

pressé d'aller dormir. Il était instituteur dans le civil et avait un peu

appris le français. À une heure plutôt tardive, il se décida à revenir à

l'école, où il devait occuper la dernière chambre de notre appartement. Il

ordonna à une sentinelle d'obéir à ses consignes si un incident survenait au

cours de la nuit. Visiblement, il n'avait pas confiance, et quand il finit par

gagner sa chambre, il posa ostensiblement son revolver sur la table de nuit… Je

cachai, à tout hasard, un coup de poing américain sous mon oreiller. Le

lendemain aux aurores, le bonhomme disparut sans tambour ni trompette.

Un autre soir, mon voisin Charles

Cornu me demanda de venir d'urgence dans la grange de ses parents, tout un

groupe de Boches l'ayant envahie. Je

constatai bientôt que ces Boches

n'étaient pas des Allemands, en dépit de leurs uniformes vert-de-gris. Ils

étaient une douzaine, conduits par un chef qui se disait Polonais et qui

parlait bien la langue de l'occupant. J'appris par lui que ces hommes

originaires d'URSS avaient été déportés vers le Mur de l'Atlantique, qu'ils

avaient déserté à la faveur d'un bombardement et avaient marché vers l'Est des

jours durant. Ils mouraient de faim et avaient un aspect pitoyable. Plusieurs

voisins leur apportèrent à manger et ils passèrent la nuit dans la grange.

Le lendemain matin, leur chef reprit

la route, juché sur un vélo sans pneus et poussant devant lui son misérable

troupeau. Coup de théâtre un peu plus tard : la troupe revenait sans le chef !

L'un de ces malheureux m'expliqua dans un allemand approximatif que le Polaque était tombé de son vélo et que

toute la bande en avait profité pour se sauver. Mais pour nous, à Quincey, le

problème n'était pas simple. Où loger, où cacher cette cohorte de déserteurs

dans un village déjà occupé par une unité de la Wehrmacht ? Mon père décida de

les installer dans les salles de classe au rez-de-chaussée, bien que nous

logions quatre soldats au premier étage. Cette situation ne pouvait durer. Deux

jours après, nous conduisîmes ces pauvres hères au moulin de Champdamoy, en

attendant l'arrivée des Américains. En parlant avec celui qui comprenait un peu

l'allemand, j'avais appris qu'ils avaient été prisonniers en Allemagne,

condamnés à mourir de faim ou à travailler pour le Grand Reich. Ils portaient

sur leur manche un écusson avec deux cimeterres croisés et une flèche, ainsi

que l'inscription Idel-Ural.

J'ai su plus tard qu'ils venaient de

la République autonome des Tatars de la Volga. Le jour de la libération, je

signalai leur présence à un officier américain. Je ne sais comment les

libérateurs les ont traités, mais je doute fort que les soldats du Texas ou du

Kansas aient saisi la différence entre les Allemands et ces malheureuses

victimes. Qui plus est, s'ils ont été renvoyés en URSS, ils ont à coup sûr pris

aussitôt le chemin du goulag.

Il m'est impossible de rapporter tous

les incidents mineurs qui sont survenus au cours de ces journées critiques.

L'affaire la plus dramatique eut lieu vers le 8 septembre, à quelques

kilomètres de Quincey, lorsque les maquisards d'Esprels tuèrent sept soldats

allemands qui prenaient leur repas de midi au café des Belles Baraques. Les

morts, enterrés en hâte à Vallerois-le-Bois, furent retrouvés par les Allemands

qui prirent des sanctions.

Ce drame et quelques autres actions

des maquis du coin déclenchèrent la réaction des occupants. Les quatre qui

logeaient à l'école dévalèrent l'escalier en criant « Terroristen » et ils sautèrent dans leur voiture, les

armes à la main. Peu après, le maire arriva pour parler de la situation avec

mon père. Il était complètement affolé, surtout quand mon père lui annonça

qu'il avait caché son fusil derrière les registres d'état civil de la mairie…

Entre temps les Allemands, qui

voyaient des terroristes partout, tiraient à tort et à travers le long de la

route de Villersexel. Ils avaient blessé Jean Mantion, un cultivateur dont le

fils Paul gardait ses vaches dans les prés. Ils l'avaient amené près de la

mairie de Quincey, ainsi que deux autres hommes du village, M. Boissenet le

cantonnier et M. Monange. La situation était angoissante. Les trois otages

attendaient près de la croix de pierre que leur sort soit réglé. Des Allemands

morts et blessés gisaient près de la croix.

Le désastre fut finalement évité

grâce à l'intervention du maire, de mon père et de Constant Chevillard, qui

était comme moi étudiant à Besançon et qui obtint que Jean Mantion soit pansé

par un médecin militaire allemand avant d'être transporté à l'hôpital de Vesoul.

Finalement le chef de l'unité imposa à la commune la fourniture d'œufs et de

haricots pour le ravitaillement de ses hommes. Quincey l'avait échappé belle !

Nous approchions du 12 septembre, et

la 7ème Armée américaine, venant de Besançon, approchait de Vesoul.

La Wehrmacht avait chargé un régiment de grenadiers de défendre la ville, afin

de permettre aux derniers fuyards de s'échapper. Vesoul vivait au ralenti. Les

administrations étaient paralysées. Nous logions dans la maison de l'impasse

une famille vésulienne de quatre personnes et un gendarme en civil. Nous

attendions anxieusement les événements. Mes parents défendaient tant bien que

mal leurs poules et leurs lapins contre les chapardeurs en uniformes qui, faute

d'intendance organisée, cherchaient à se nourrir sur le dos de la population.

Vieille tradition des guerres de jadis !

Je parlais de temps en temps avec

l'un ou l'autre de ces soldats en retraite pour essayer de jauger leur moral.

Certains avaient combattu en Normandie et reculaient depuis des mois.

Croyaient-ils encore à la victoire finale ? Je n'en suis pas sûr. L'un d'eux me

dit qu'ils évacuaient le pays, mais qu'ils reviendraient. Je pris cette

affirmation pour l'expression d'une sorte de morgue ou d'arrogance. En fait, le

plan du haut commandement allemand consistait à reculer jusqu'aux Vosges afin

de stabiliser le front et de lancer ensuite une contre-offensive. Les armes

secrètes devaient jouer là un rôle capital. La propagande essayait ainsi de

remonter le moral des troupes.

Le 11 septembre, les Américains

libéraient Noidans et Échenoz-la-Méline. Le

Il est environ 16 heures. Les

responsables FFI battent le rappel afin que nous descendions à Vesoul, où le

combat a cessé au centre de la ville.

Nous voilà mobilisés avec plusieurs

jours de retard, car nous aurions dû rejoindre le groupe de Noidans le 7 ou le

8 septembre. Il devait y avoir un grand rassemblement aux Quatre Sapins,

au-dessus de Navenne, mais personne ne nous a fait signe. Dans le chaos

général, ce n'est pas étonnant.

Chargés de notre armement de fortune,

nous marchons en colonne vers la Place de la République, où sont rassemblés

tous les FFI du voisinage. Mon père est là aussi, de même que Joseph Cote, le

père de mon ami Pierre. Les responsables nous passent en revue et nous

attribuent des missions.

Je suis désigné pour garder le Restaurant

des Deux Gares pendant la nuit, afin d'éviter le pillage. Je passe la nuit

couché par terre au milieu des vitres cassées, en compagnie d'un Canadien

engagé dans l'armée américaine. Par la suite, on décide d'utiliser mes

compétences : je suis chargé de récupérer les livrets militaires sur les

cadavres allemands. J'en trouve un certain nombre sur les pentes où les obus

américains ont fait mouche.

Nous allons aussi enlever deux corps

de Français inconnus, tués par les occupants dans le secteur du Frais-Puits.

Tâche rebutante s'il en est !

Plus tard encore, on a recours à mes

compétences de chauffeur. Au volant d'une Simca sans portières, je parcours la

région pour ramener à la caserne le matériel abandonné. Avec une vieille

camionnette aux freins usés, je vais chercher de la farine au moulin de

Vellefaux. Une fois, rentrant au quartier Luxembourg, je vois venir à moi une

femme accablée. Elle est tondue et retenue prisonnière. Elle me dit qu'elle est

en danger de mort et me prie de prévenir sa mère. C'est une collègue de mes

parents, qui enseigne dans la banlieue de Vesoul. À Quincey, ces jours-là, une

ou deux femmes sont aussi victimes de la vindicte publique. Rien n'est plus

terrible qu'une foule déchaînée.

Les Américains étaient là, mâchant du

chewing-gum et fumant des Lucky Strike. Ils déambulaient en groupes sur les

trottoirs, passaient en trombe sur des motos pétaradantes, submergeaient les

routes de véhicules blindés, de GMC, de Dodges et de jeeps. Après le lamentable

spectacle de la débâcle nazie, cette irruption d'une puissance mécanique

formidablement organisée m'apparaissait à la fois comme secourable et

inquiétante.

Les Allemands n'avaient pas tous

disparu. Quelques égarés essayaient de sauver leur peau. René Figard,

cultivateur aux fermes de Quincey, demanda aux FFI de venir faire une battue

autour de chez lui. Un soldat allemand avait pénétré dans sa ferme isolée pour

exiger de la nourriture. Pendant qu'il mangeait, René lui avait subtilisé son

fusil. L'Allemand s'était sauvé, échappant de justesse aux coups de feu tirés

sur lui. Nous partîmes donc un soir à quatre ou cinq, sans trouver trace de

notre homme. Il se rendit, je crois, peu après aux autorités françaises.

Un autre jour, quelqu'un aperçut un

soldat allemand traversant les prés à l'emplacement de l'actuel Lotissement du

Bas des Vignes. Un groupe de quatre ou cinq jeunes, dont j'étais, courut dans

cette direction, poursuivit le fugitif, qui avait pris ses jambes à son cou,

jusqu'au bord de la rivière. Pris de panique, apeuré par les coups de pistolet

que l'un d'entre nous tirait en l'air, notre homme abandonna la partie. Ramené

au village, il fut interrogé et j'appris ainsi qu'il s'était évadé d'un camp de

prisonniers. C'était un jeune garçon qui avait été incorporé de force dans une

unité de SS, comme cela arrivait de plus en plus à la fin de la guerre.

Toutes les armes récupérées n'étaient

pas déposées au quartier Luxembourg. Certains récupérateurs en gardaient pour

se constituer des collections et pour faire des séances de tir. À Quincey, nous

tirions au fusil de guerre et même au fusil-mitrailleur dans une combe située

le long de la route de Villersexel. Dans le Petit Bois, près du Chemin de la

Craie, nous tirions à la mitraillette Sten, une arme très rustique que les

Anglais parachutaient pour les maquis. Nous tirions des balles de

pistolet-mitrailleur allemand de calibre 8, que j'avais récupérées en grande

quantité et qui fonctionnaient correctement tant que l'engin ne s'enrayait pas.

Mais un beau jour la police militaire

eut vent de nos exercices de tir. Deux policiers, dont le futur champion de

moto Jacques Collot (ses parents avaient un garage au Boulevard) vinrent

prendre possession des armes. Je leur donnai deux fusils et je gardai le reste,

y compris la mitraillette Sten. Tout cela fut distribué par la suite à ceux qui

en voulaient, surtout à mes cousins. La loi ayant été rétablie peu à peu et la

possession d'armes de guerre interdite, nous n'avions plus qu'à nous rabattre

sur les armes de chasse. Ce que je fis avec quelques copains. C'est alors que

je tuai mon premier – et dernier – lièvre.

Cependant les administrations, y compris

la préfecture, avaient recommencé le travail. Je repris donc le chemin du

bureau, où je fus chargé d'organiser l'utilisation des prisonniers allemands.

La tâche n'était pas trop compliquée. Elle l'était par contre beaucoup plus

quand il fallait parlementer avec nos visiteurs américains, dont le langage et

l'accent n'avaient rien de commun avec l'anglais scolaire et rudimentaire que

j'avais appris. De toute façon, le contrat que j'avais signé en juin avec la

préfecture se terminait le 30 septembre. À partir du 1er octobre,

j'étais donc libre comme l'air.