Chapitre 12

Les années d'illusion, 1937-1939

Scolairement parlant, l'année 1936-1937 fut pour moi

très satisfaisante. Ce fut peut-être la meilleure de toute ma scolarité. Je fus

le seul, avec Caquot et Vuillemin, à être félicité chaque trimestre. Même en

mathématiques et en sciences naturelles, mes appréciations étaient correctes. À

la distribution des prix, le 13 juillet 1937, j'obtins celui de l'Association

Amicale des Professeurs du Lycée Gérome, prix spécial

« destiné à récompenser un élève qui

s'est particulièrement distingué par son travail et sa conduite ».

Cette distinction était certes moins

prestigieuse que les prix d'honneur attribués à nos camarades plus âgés Lucien

Dondaine, plus tard agrégé des lettres, Jean Poirson,

qui fit une brillante carrière chez Solvay, ou Annie Almand,

sœur de notre ami Édouard Almand, tragiquement

disparue en 1945. Mais cette récompense avait de quoi satisfaire mes parents et

m'encourager pour la suite.

Pourtant l'année 1937 reste dans les

annales pour une raison bien différente : j'ai fait alors mon premier séjour en

Allemagne. Envoyer les enfants à l'étranger est aujourd'hui une affaire de

routine. Tel n'était pas le cas à l'époque. De plus, aller en vacances en

Allemagne hitlérienne tenait quelque peu de la gageure.

Il faut ajouter qu'au lendemain des

Jeux Olympiques de Berlin, en 1936, le Troisième Reich poursuivait ses efforts

de propagande en direction de l'étranger, afin de donner le change quant à sa

véritable nature. L'offensive de paix visait en particulier la France, dont il

convenait de tromper la vigilance en s'adressant à certains milieux sensibles

tels les anciens combattants, les pacifistes, les jeunes. Les illusionnistes du

Dr Goebbels étaient des manipulateurs redoutables, qui bernaient non seulement

les Français, mais aussi bon nombre de leurs compatriotes. C'est ainsi qu'à

l'été 1937 un train entier d'anciens combattants franc-comtois fut reçu en

grande pompe à Fribourg-en-Brisgau et qu'un

autre train, badois celui-là, fut accueilli à Besançon. Il y a fort à

parier que parmi ces anciens soldats allemands, beaucoup n'étaient pas de

fervents partisans du régime.

L'imposture régnait, et il n'est pas

fortuit que le célèbre film de Jean Renoir La grande illusion soit sorti

précisément en

J'ajoute qu'une vieille tradition,

datant d'avant 1900, unissait le Lycée Gérome à la

ville de Fribourg-en-Brisgau. J'ai consacré un article intitulé Vacances

badoises à la belle époque aux deux voyages entrepris au-delà du Rhin, en

1892 et 1899, par des élèves vésuliens accompagnés de leur professeur

d'allemand Maigniez. Cet article est paru au début

des années 1980 dans le bulletin de l'Association Amicale des Anciens Élèves du

Collège et du Lycée Gérome.

Plus tard, en 1997, plusieurs

camarades et moi avons organisé une table ronde à la SALSA (Société

d'Agriculture, Lettres, Sciences et Arts) de la Haute-Saône sur le thème Vacances

studieuses chez l'"ennemi héréditaire". Ce fut l'occasion pour

nous de raconter nos vieux souvenirs de 1937-1938, souvenirs aussi lointains

qu'émouvants.

1937 fut donc, au point de vue des

relations franco-allemandes, une année faste, une année de pause dans la

stratégie hitlérienne, qui consistait alors à anesthésier l'opinion et à

camoufler les véritables intentions du Troisième Reich.

Haug m'avait choisi comme famille

d'accueil celle d'un garçon de mon âge, prénommé Helmuth,

qui allait au Friedrichgymnasium de Fribourg. Dans

une lettre du 26 mars 1937, il se présentait à moi : il était le troisième

enfant d'une famille de sept, son père était fonctionnaire au consulat allemand

de Zurich, lui-même était né à Stockholm et ils avaient vécu cinq ans en

Amérique avant de revenir en 1933 en Allemagne. Il ajoutait qu'il ne pouvait

pas écrire en français, étant donné qu'il ne l'étudiait que depuis un an. Après

ces généralités, il m'écrivit un mois plus tard pour m'expliquer ce qui, selon

toute apparence, était au centre de ses préoccupations : la Jeunesse hitlérienne.

J'appris ainsi que Helmuth était chef d'une Jungenschaft (groupe de 10 membres) du Jungvolk, c'est-à-dire des éléments les plus jeunes

de la Hitlerjugend. Il était en outre

suppléant du chef de section (Zug) et était de

service le mercredi et le samedi. Son unité partait du samedi après-midi au

dimanche soir dans un chalet de montagne où il se proposait de m'emmener quand

je serais chez lui… à condition que je lui indique assez tôt la date de mon

séjour, car il devait faire une randonnée du côté de Berchtesgaden.

Cette lettre m'apprenait déjà

beaucoup sur les centres d'intérêt de mon futur correspondant, notamment sur

l'un des principes de base du système national-socialiste, le Führerprinzip, qui était appliqué dès le plus jeune

âge.

Une lettre du 11 juin, écrite par

Madame Kulke, sa mère, m'invitait aimablement chez

elle. Elle avait vécu en France avant 1914 et souhaitait que ses enfants

apprennent à connaître notre pays comme j'allais connaître et comprendre

l'Allemagne.

Je partis pour Fribourg quelques

jours après le 14 juillet, en compagnie de ma mère qui ne voulait pas me

laisser faire seul un voyage à l'étranger dans des circonstances aussi

risquées. Nous déjeunâmes au buffet de la gare de Colmar et je poursuivis

l'aventure dans le train de Colmar à Fribourg, sans ma mère, mais avec une

famille alsacienne qui, au terminus, m'aida à trouver mes hôtes. En vérité, ils

ne pouvaient passer inaperçus, car ils s'étaient déplacés en nombre. Ils

m'invitèrent d'abord au buffet de la gare afin de faire plus ample

connaissance. Madame Kulke déclara que je n'étais

nullement un « ennemi héréditaire », mais déjà un ami. Le fils aîné,

Wolfgang, remarqua que je portais le « typique

béret français », le béret basque. Après quoi tout le monde prit le

tramway pour aller vers la Karthäuserstrasse (Rue des

Chartreux) où se trouvait la maison Kulke.

Cette maison était neuve, spacieuse

et située dans un agréable cadre de verdure. Un ruisseau bordé de prés coulait

le long de la route, et la forêt était juste derrière, permettant de faire de

jolies promenades. Cet environnement de verdure et de sapins avait un petit air

vosgien qui m'était familier. Je n'eus donc aucune peine à m'accoutumer à ce

milieu étranger, hormis les difficultés liées à la langue. Mais je pense avoir

fait, dans le domaine de la compréhension et du maniement de l'allemand parlé,

de rapides progrès, d'une part grâce à l'aide de Madame Kulke,

d'autre part grâce aux solides connaissances grammaticales, lexicales et

syntaxiques acquises au lycée.

Comme me l'avait écrit Madame Kulke avant mon arrivée, la famille vivait très simplement.

Avec sept enfants, une maison neuve, les charges étaient lourdes, sans compter

le poids énorme du réarmement de l'Allemagne, qui obérait l'économie nationale.

Comme de coutume, le confort domestique passait avant l'alimentation, d'autant

plus que les Kulke avaient vécu en Suède et aux États-Unis.

Je crois me souvenir que la nourriture quotidienne comprenait essentiellement

des légumes et des fruits du jardin, lequel était l'objet de tous les soins de

la part de Madame Kulke et de ses enfants. Avec Helmuth et son frère Richard, plus jeune que nous, je

mettais aussi la main à la pâte.

La situation générale et les

circonstances familiales convergeaient donc pour entretenir un mode de vie plus

ou moins autarcique dont le signe le plus tangible était la récupération des

déchets. À l'époque où les chimistes allemands s'employaient à fabriquer des Ersatz,

les ménagères mettaient soigneusement dans des sacs tout ce qui pouvait être

recyclé. Intrigué, je demandai à Mme Kulke quelle en

était la raison. Elle me répondit que l'Allemagne ne pouvait plus importer

certains produits parce qu'elle avait perdu ses colonies. Cette allusion aux

clauses du Traité de Versailles me parut une réponse pertinente.

La vie quotidienne à la Prairie

d'Odile (Ottilienwiese),

qui était le nom du lotissement où se trouvait la maison, me permit de faire

connaissance avec tous les membres de la famille Kulke.

Je n'ai rencontré M. Kulke père que rarement, le

dimanche lorsqu'il était rentré de Zurich, où il travaillait au consulat

allemand. C'était un homme sympathique et affable, qui avait l'avantage de

vivre à l'étranger et d'échapper ainsi à l'endoctrinement par la propagande

officielle. Il n'en était pas de même de son épouse, admiratrice du Führer et

catholique fervente qui, comme beaucoup d'Allemandes de l'époque, tenta

longtemps de concilier deux conceptions du monde diamétralement opposées.

Parmi les sept enfants, on comptait

quatre garçons et trois filles, Wolfgang, Helmuth,

Richard et Bernhard, Roswitha, Uta et Hadumoth. Seuls Wolfgang et Roswitha

étaient plus âgés que moi. Bernhard, le plus jeune de tous, a dix ans de moins

que moi. Je ne l'ai pas vu depuis bientôt 70 ans, et c'est malgré tout grâce à

lui que je suis toujours en contact avec sa famille.

Madame Kulke

accomplissait chaque jour la mission dont on l'avait chargée et qu'elle

assumait certainement de bonne foi : expliquer à son jeune invité français

l'Allemagne nazie. Elle profitait souvent d'une promenade dans la forêt proche

pour me parler des mérites d'Hitler, de l'éducation de la jeunesse et de

quelques autres sujets du même genre. De toute évidence, son hospitalité et sa

générosité étaient sincères, mais elle était d'une absolue crédulité en matière

politique. Sa maison était largement ouverte à tous. Lorsque j'y étais en

juillet et août 1937, il y avait là une parente de la famille et un étudiant

autrichien en stage dans l'agriculture (Landhilfe). J'ai compris plus tard qu'il s'agissait d'un

nazi autrichien venu préparer l'Anschluss de mars 1938. Il fut remplacé à la

mi-août par mon ami Jean Rance, au sujet duquel Mme Kulke

écrivit le 2 août à ma mère : « Jean

me dit qu'il est un bon et intelligent garçon, et je crois que Jean serait très

heureux de l'avoir ici. »

L'épistolière faisait aussi de grands

compliments de moi, ce qui fit certainement plaisir à maman. Je me contenterai

de souligner qu'elle notait une nette amélioration de la politesse générale

dans la maison depuis mon arrivée :

« Mes fils surtout remarquent, ajoutait-elle, que c'est étonnant comment les Français sont polis. Ça se voit qu'ils

ont été en Amérique, où on prend tout le monde en camarade, surtout les mères. »

Je me souviens qu'elle faisait

remarquer à ses garçons que je m'habillais toujours correctement pour les

repas. Et il est vrai que l'Allemagne hitlérienne, comme la Prusse de Frédéric

II toujours vêtue de bleu, avait une tendance fâcheuse à s'habiller de brun,

autrement dit à porter en toute occasion des uniformes militaires. Le peuple

allemand était devenu, pour user de la formule imaginée plus tard par l'un de

mes collègues, « la nation soldatique ».

Une photographie des enfants Kulke prise à cette époque est du reste caractéristique.

Elle les montre rangés selon la taille, du plus grand, Wolfgang, au plus petit,

Bernhard, tous en uniforme de l' Arbeitsdienst,

de la HJ, et pour les filles, du BDM (Bund Deutscher Mädel).

Peu après mon arrivée, un grand

gaillard botté, en uniforme de SA, vint m'inviter à une soirée folklorique

donnée par une troupe originaire du Banat, une région d'Europe centrale peuplée

d'Allemands depuis le 18ème siècle. Cette manifestation, assez

pittoresque, répondait à la politique nationale-socialiste de regroupement des Volksdeutsche (Allemands de souche) éparpillés à

travers l'Europe centrale et orientale.

En vérité, je me suis plus amusé ce

soir-là qu'au Friedrichgymnasium,

l'établissement fréquenté par Helmuth, où je me suis

plutôt ennuyé, mis à part le cours de français où le professeur me demanda de

parler de mon lycée et de Vesoul. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le fait que

les heures de classe commençaient et finissaient par le salut hitlérien. Cela

me rappela une histoire amusante : quelques années auparavant, deux petits

Italiens arrivant à Quincey sans savoir un traître

mot de français entrèrent dans la classe de mon père en faisant le salut

fasciste. Ils comprirent vite que ce n'était pas l'usage chez nous…

Mon correspondant m'avait promis de

m'emmener un week-end « auf die Hütte »,

c'est-à-dire au chalet de la Hitlerjugend où

son unité s'entraînait. Départ vers trois heures un samedi après-midi, avec des

provisions pour un jour et demi. Montée à vélo en direction du Feldberg, le

point culminant de la Forêt-Noire. Dépôt des vélos dans une ferme et montée à

pied jusqu'au chalet en question. Il y a dans le groupe un Français de Tunis

qui doit se sentir un peu perdu. Le confort est rudimentaire. Nous dormons sur

des châlits, du moins nous essayons de dormir, car soudain, en pleine nuit, le

chef de la bande réveille tout le monde à coups de sifflet stridents. Il s'agit

pour les Allemands de faire des exercices de nuit dans la montagne. Quant à

nous, le Tunisien et moi, nous nous rendormons.

Le lendemain matin, on hisse le

fanion à croix gammée au mât dressé devant le chalet. On chante, on salue le

bras levé. Puis les exercices reprennent, notamment le lancer de grenades à

manche auquel je suis invité à participer. Comme je suis entraîné au sport et

que je viens d'obtenir le premier prix d'éducation physique au Lycée Gérome, je me tire bien de cette épreuve. Ma cote est en

hausse et mon camarade Helmuth fera des compliments

de moi en rentrant à Fribourg. Par contre, mon compatriote tunisien est moins

bien traité. Des garnements l'ont attaché et assis dans un baquet devant le

chalet, je ne sais pour quelle raison.

Et les exercices paramilitaires

continuent. Il s'agit notamment de descendre un torrent, avec de l'eau jusqu'à

la ceinture, des rochers et des cascades. Même en plein été, l'eau est plutôt

fraîche. Mais il s'agit d'aguerrir la jeunesse en prévision du prochain

conflit, qui officiellement n'aura pas lieu…

Je suis invité un jour à visiter une

exposition sur la Wehrmacht. On y voit quantité de petits soldats de plomb en

uniforme vert-de-gris. Quant aux soldats ennemis, ils sont bleu horizon !

Paradoxe en cette période d'offensive de paix, mais je me garde d'approfondir

le problème. À nos âges, la grande politique est un domaine abscons. Ce qui

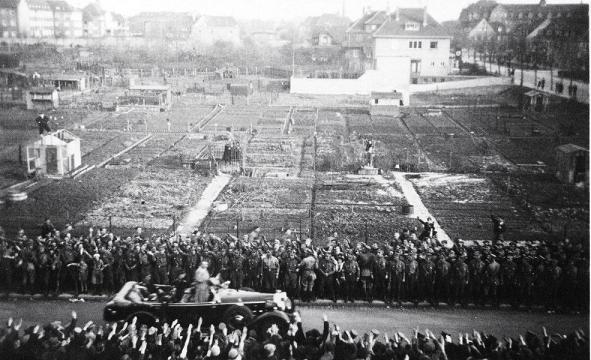

nous frappe, mes camarades et moi, c'est le côté impressionnant, insolite des

organisations de jeunesse, les manifestations et les défilés, les uniformes et

les drapeaux, en un mot la mise en scène de l'ordre et de la discipline dans

laquelle le nazisme était passé maître, le plus grand spectacle du genre étant

évidemment le congrès annuel du parti à Nuremberg. Il faut rappeler que

certains intellectuels français succombèrent à cette apothéose de la puissance.

Nous étions plus sensibles, nous les

jeunes, à l'aspect scoutisme de la Hitlerjugend, à la vie en commun dans la nature, aux feux de

camp, aux randonnées pédestres et au chant choral. Là encore, le

national-socialisme était très habile à exploiter pour ses objectifs politiques

les vieilles traditions romantiques allemandes. Pour nous, observateurs français,

il y avait là un côté ludique propre à plaire à la jeunesse et dont nous ne

percevions pas le danger. Notre amusement était de nous déguiser avec les

uniformes de nos camarades, comme le montrent des photos prises dans le jardin

de la maison Kulke. On m'y voit avec Jean Rance en

short, chemise brune, brassard à croix gammée, casquette ornée de l'aigle,

ceinturon et baudrier. Martial Depoulain, chez son

logeur, s'accoutrait de la même façon avec ses camarades.

Mon vieil ami Pierre Jeannin

m'écrivait des Alpes :

« Tu n'as encore pas vu Hitler ? J'espère bien que

malgré les saluts hitlériens qu'on a dû te faire faire, tu ne t'es pas encore

engagé dans les Sections d'Assaut. »

Et Pierre Vuillemin, dans une carte

postale de Toulon :

« Les copains Depoulain, Socrate

et Tintin doivent se plaire également là-bas, et j'espère que Socrate nous

reviendra ferré en allemand. »

Nous n'étions pas les seuls Français

à Fribourg, loin de là. En cet été 37, la Forêt-Noire était très fréquentée par

nos compatriotes. Parmi eux, du reste, on trouvait d'étranges touristes. Étant

allé un jour camper au Titisee avec Richard Kulke, je

constatai que nos voisins de camping étaient des fascistes français en

uniforme. Jamais je n'avais vu en France ce genre de personnages. J'ai

l'impression que toute l'Europe d'extrême-droite venait en stage dans le Reich

hitlérien.

À ce propos, je dois mentionner un

événement considérable auquel j'ai assisté alors : le Grosser

Bergpreis von Deutschland (Grand Prix de la Montagne), course

internationale d'automobiles qui avait lieu au Schauinsland

et à laquelle participaient des pilotes de plusieurs pays. Je me rappelle y

avoir vu notamment les deux vedettes allemandes Rudolf Caracciola

et Bernd Rosemeyer, qui devait se tuer six mois plus

tard sur l'autoroute Francfort-Darmstadt en tentant de battre un record de

vitesse. Une foule immense de spectateurs s'était réunie au Schauinsland,

y compris des ballilas, membres des jeunesses

mussoliniennes qui, en septembre, allaient accompagner l'entrée triomphale du

Duce à Berlin. Le ministre des sports du Reich, von Tschammer, prononça un discours au terme duquel la foule

chanta, le bras levé, le Deutschland über alles et le Horst-Wessel-Lied. J'eus à ce moment un petit aperçu du

délire qui pouvait saisir les masses populaires lors des grandes manifestations

de Berlin ou de Nuremberg.

Pour en revenir à la course du Schauinsland, elle fut gagnée par le coureur allemand Hans Stuck, ce qui m'incite à raconter l'anecdote suivante :

dans les années 1980, j'entrai un jour dans un bar de la rue Musette, à Dijon,

qui était tenu par l'un de mes anciens étudiants. Celui-ci me dit que le client

debout au comptoir était un coureur automobile allemand qui s'appelait Hans Stuck. J'étais interloqué, et je racontai au patron du bar

que ce Hans Stuck avait gagné le Grand Prix de la

Montagne dans la Forêt-Noire pas loin d'un demi-siècle auparavant ! Le

mystère s'éclaircit quand le buveur, quelque peu éméché, vint s'asseoir à ma

table et trinquer avec moi à la mémoire de son père, coureur automobile comme

lui. Comme j'étais, affirmait-il, le seul Français de sa connaissance à avoir

vu courir Hans Stuck père, il m'invitait à lui rendre

visite à Munich et à pénétrer dans les coulisses du sport automobile. N'étant

pas un fanatique de cette noble distraction, je me suis toujours contenté de

fréquenter les bibliothèques munichoises, de même que les musées de peinture.

La dernière partie de mon séjour à

Fribourg a été essentiellement occupée à des activités sportives et autres avec

mon camarade Martial Depoulain, dans l'attente de

Jean Rance venu nous rejoindre avant la fin d'août. Avant la mi-août, en effet,

Helmuth et Richard étaient partis faire une randonnée

en Franconie avec leur unité de HJ. J'avais eu l'intention de partir avec eux,

mais j'en fus dissuadé par Madame Kulke, qui m'assura

que ces sorties à vélo étaient épuisantes et qu'il valait mieux attendre

sagement l'arrivée de Jean Rance. De plus, le proviseur Storck

et le professeur d'allemand Haug, tous deux Alsaciens, avaient promis leur

visite. Le premier ne vint pas et le second passa en mon absence. En tout état

de cause, l'objet principal de la susdite randonnée était surtout de visiter

les hauts lieux du parti nazi, comme l'esplanade des congrès de Nuremberg.

C'est ce qui ressort des deux cartes postales que m'ont envoyées de là-bas Helmuth et Richard. Il n'y est pas question du Nuremberg de

Dürer et des humanistes, ni des monuments exceptionnels que je n'ai pu voir

qu'après la guerre, c'est-à-dire après d'épouvantables destructions.

Le 14 août, je rends compte à mes

parents de mes activités : excursion au Titisee avec baignade dans le lac,

sortie au sommet du Rosskopf et au château de Zähringen, exercices de brasse coulée à la piscine. Tout

cela en compagnie de Martial Depoulain avec lequel

j'allais aussi au stade tout proche et au centre ville. À noter que la piscine

était interdite aux Juifs et très fréquentée par les Français. Quant à nos

escapades en ville, elles étaient parfois l'occasion de facéties de potaches

d'un goût plus ou moins douteux. Nous glissions par exemple des pièces de

monnaie françaises dans les distributeurs automatiques de bonbons. Nous

remplacions le « Heil

Hitler » de rigueur par un « À

poil Hitler », formule osée qui aurait pu nous attirer quelques

désagréments !

Je confesserai même, presque 70 ans

après, un horrible péché contre l'ordre, la discipline, voire la bienséance. Je

narrerai l'affaire en deux mots : un jour que nous revenions à pied de la

ville, Martial et moi, et que nous avions peut-être absorbé trop de liquide,

nous décidâmes dans l'urgence de nous soulager derrière un arbre, et cela au

moment précis où passaient des cyclistes qui nous injurièrent copieusement. Peu

après, le même cas de figure se représenta. Désireux de ne pas choquer à nouveau

les Fribourgeois par nos mœurs agrestes de campagnards haut-saônois,

nous nous réfugiâmes dans une cabine téléphonique ! J'en demande pardon,

presque trois quarts de siècle plus tard, à l'administration des

télécommunications.

Cette épopée fribourgeoise tirait à

sa fin. Je repris le chemin de la France au bout de cinq ou six semaines, par

un train qui allait à Vieux-Brisach. Je passai le

pont du Rhin à pied pour retrouver mes parents qui m'attendaient à

Neuf-Brisach. J'avais dans ma valise un short de la HJ et un disque que j'avais

acheté dans un magasin de sport. J'avais caché dans mes chaussettes un couteau

de scout en bon acier de Solingen. Le short a disparu depuis longtemps, le

couteau a été volé, mais je possède toujours le disque, que j'ai lancé jadis

dans le verger de Quincey et qui, avec quelques

insignes à croix gammée devenus des objets historiques, est à peu près le seul

souvenir de cette époque lointaine.

Par contre, le bilan intellectuel et

moral de ce séjour en Bade a été immense. Jamais nous n'avons pu, mes camarades

et moi, oublier cette expérience unique que fut la confrontation avec un régime

qui devait peu après bouleverser l'Europe et déclencher le plus terrible des

cataclysmes. L'offensive de paix hitlérienne nous avait permis de connaître

encore les derniers reflets de la vieille culture allemande. Mais déjà la

lumière crépusculaire dans laquelle baignait le Troisième Reich n'annonçait

rien de bon. Nous admirions certes le dynamisme et l'organisation de la

jeunesse, mais au fond de nous-mêmes nous sentions bien qu'il se passait

au-delà du Rhin quelque chose de très inquiétant, dont nous ne pouvions prévoir

les suites.

J'anticiperai largement en évoquant à

nouveau la table ronde que nous avons organisée, mes anciens camarades et moi,

en 1997 à la SALSA de Vesoul. Il m'avait paru indispensable de profiter du 60ème

anniversaire de notre séjour pour faire revivre une époque dont les jeunes

générations n'ont plus aucune idée. Les détails souvent pittoresques sur la vie

et la société allemandes qui sont restés dans les souvenirs prouvent que ces

séjours ont profondément marqué les jeunes que nous étions. Ils sont aussi une

preuve de la diversité des comportements dans une Allemagne que la propagande

de Goebbels prétendait absolument monolithique. Je pense que mes amis Ladouce et Rance ne me démentiraient pas sur ce point.

Mon retour à la maison me donna

l'occasion de raconter à la famille et aux amis ce que j'avais vu et vécu au

pays d'Hitler. Je lançais chaque jour mon disque dans le verger, mais mon

séjour en Allemagne m'avait fait manquer le Tour de France, que suivaient

parfois les jeunes Allemands que je connaissais. Une équipe nationale allemande

y participait.

Notre région était par ailleurs

concernée par deux événements sportifs de première importance : la course

Paris-Belfort et la Coupe de France de football.

Paris-Belfort, que j'avais déjà vu

passer à l'époque d'Arpenans, était une épreuve

d'endurance de

À ce propos, je ne me souviens plus

d'avoir joué au tennis avec Pierre Vuillemin à Villersexel en septembre 1937.

En tout cas, nous sommes allés ensemble, avec sa mère, à l'Exposition

Universelle de Paris. Le 14 septembre, j'écrivais à mes parents que nous étions

un peu fatigués parce que nous avions visité une douzaine de pavillons

étrangers, dont celui de l'URSS, qui était le plus impressionnant de tous.

Le lendemain matin, nous devions voir

les pavillons des provinces, et, le soir, nous assistions aux feux d'artifice

et aux illuminations de la Tour Eiffel. De ces journées très occupées, de cette

masse d'impressions ne surnage dans ma mémoire que le spectaculaire face à face

des pavillons russe et allemand, dont les proportions monumentales devaient

symboliser la grandeur des deux dictatures. L'exposition permettait

d'entretenir encore un peu l'illusion de la paix.

J'y ajouterai, dans le domaine de la

technique moderne, la découverte d'une invention qui devait plus tard

révolutionner le monde : la télévision. Au pied de la Tour Eiffel, dans le

pavillon de la Radio, de la Télévision et de la Presse, j'ai pu converser avec

Pierre Vuillemin, que je voyais sur un écran et qui était dans une autre cabine

à quelque distance de moi. Nous trouvions cette invention amusante, mais sans

nous douter de ses conséquences.

Le 1er octobre 1937,

j'entrai en classe de seconde. Notre professeur d'allemand était, pour la

cinquième année de suite, Haug dit Patoche. Affichant de plus en plus

ses sentiments germanophiles, pour ne pas dire plus, il eut l'idée de nous

faire faire des exposés sur nos récents séjours en Allemagne. Pédagogiquement

parlant, cette initiative était louable, mais visiblement Haug attendait de

nous une apologie du régime national-socialiste. Il eut l'idée saugrenue

d'afficher dans la classe les documents que nous avions apportés pour illustrer

nos exposés. Le proviseur Storck ne tarda pas à en

être averti. Il fit disparaître les photographies, croix gammées et autres

emblèmes inopportuns. Il y a tout lieu de penser que survint, entre les deux

Alsaciens, une explication orageuse. Dans le courant de l'année, certains de

nos camarades n'hésitèrent plus à engager de vives controverses avec leur

professeur au sujet de l'apologie qu'il faisait de l'Allemagne hitlérienne.

Cette année 1937-1938 commença bien

pour moi, avec plusieurs places de premier et les félicitations du conseil de

discipline au mois de décembre. Même en mathématiques, je progressais et

j'étais dans le premier quart de la classe. C'est alors que je tombai malade

dans les derniers jours de l'année. Le Dr Championet,

médecin du lycée, ne savait pas ce que j'avais. Ma mère fit alors venir de

Villersexel le Dr Chatelot, l'oncle de Pierre

Vuillemin. On conclut finalement à une paratyphoïde. Mes parents m'avaient

installé dans la salle à manger, plus facile à chauffer et plus près de la

cuisine. J'avais beaucoup de fièvre et je rêvais de boissons fraîches. Je ne

sais pas combien de temps j'ai passé couché, sans doute le plus gros de

l'hiver. Ce fut la plus grave et la plus longue maladie de mon existence.

J'avais perdu beaucoup de poids et pour me rétablir ma mère me faisait manger

des gaudes, d'après une recette d'Ernestine, l'épicière de Fougerolles. C'est

alors que j'appris à préparer moi-même ce plat traditionnel des Comtois.

Je crois n'avoir pas pu retourner au lycée avant

Pâques, c'est-à-dire en tant que demi-pensionnaire. Comme j'y allais à vélo, Ostré, notre professeur de gymnastique, me conseillait de

ne pas forcer sur les pédales dans les côtes.

De son côté, Madame Kulke m'écrivait en janvier que tous mes amis de Fribourg

espéraient me voir redevenir « le

vieil Hercule » (der alte Herkules) que j'étais

auparavant ! Elle ajoutait que je n'avais pas de souci à me faire pour mes

études et que je devais faire confiance à la vie et à l'affection de mes

parents. Elle m'invitait même à retourner chez elle pour ma convalescence.

Début février, elle m'informait que la HJ avait choisi comme devise pour 1938

le terme de Verständigung (entente) et elle

soulignait le fait que nous avions déjà appliqué cette idée en 1937.

En mars et en septembre, le Führer

allait la concrétiser d'une façon très particulière… par l'Anschluss, puis par

les accords de Munich. Le 12 mars, Hitler envahit l'Autriche, qui fut annexée

sans coup férir. Il réalisa, sans réaction des puissances occidentales, le

vieux rêve de la Grande Allemagne. Le 10 avril, un plébiscite entérina

l'Anschluss à 99%.

Pendant ce temps, je reprenais une

vie normale, essayant de rattraper le temps perdu. Pour me consoler, mon père

m'avait acheté une carabine. J'en rêvais depuis l'époque d'Arpenans,

quand je lisais le catalogue de Saint-Étienne. C'était une arme très simple,

peu puissante, d'un calibre de

Au lycée, je tentais de reprendre

pied. Mes résultats du troisième trimestre ne furent pas si mauvais, puisque

j'obtins les félicitations du conseil de discipline et quatre places de

premier. Mais rien n'allait plus en mathématiques et en physique. À la fin de

l'année, je ne récoltai que le premier prix d'allemand, à part cela des

mentions en français, latin et histoire, discipline où Mlle Madiot,

cousine de François Jamey, m'avait décerné une

excellente appréciation. Le prix spécial de l'Amicale des Professeurs, qui me

fut attribué comme l'année précédente, fut pour moi un lot de consolation.

La distribution des prix de 1938 fut

présidée par le colonel du Bessey de Contenson, commandant

d'armes et chef du 11ème régiment de chasseurs à cheval. Elle fut

introduite par le brillant discours du professeur de philosophie Marcel Decaen sur le culte de la raison et de la vérité, sur la

générosité et la tolérance, la paix, la justice et la fraternité, et contre

l'apologie de la force et de la volonté de puissance. L'allusion à la politique

était patente, et nous aurions pu, en cet été 1938, méditer ces pages. Il était

en effet de plus en plus incontestable que le Troisième Reich entretenait les

illusions concernant ses projets expansionnistes et que son chancelier était

passé maître dans l'art du mensonge.

Peu après le 14 juillet, mon

correspondant Helmuth devait venir séjourner chez

nous. En juin, il m'avait écrit de Rottweil, une petite ville située à l'est de

Fribourg. Il y était pensionnaire dans un NPEA (National-Politische Lehranstalt),

une école de formation du parti nazi où les élèves étaient soumis à une

propagande intensive et à un invraisemblable entraînement physique. Son frère Richard

suivit ensuite son exemple. Autant que je puisse en juger, c'était leur mère

qui avait pris la décision de les retirer du lycée pour choisir une carrière

militaire ou politique qui semblait alors pleine d'avenir. Madame Kulke, si évidentes que fussent par ailleurs ses qualités,

n'avait aucun sens de la politique.

Ce fut malheureusement le drame de

beaucoup d'Allemands en général et d'Allemandes en particulier, lesquelles

croyaient aveuglément à l'homme providentiel, en l'occurrence Adolf Hitler. Si

le Führer a illusionné les États européens, il a tout autant berné ses propres

compatriotes, y compris quelques grands intellectuels comme Heidegger. C'est à

dessein que je cite le nom de ce philosophe nommé recteur de l'Université de

Fribourg en 1933 et dont la conférence inaugurale est restée célèbre, car elle

révélait quelques points communs entre sa philosophie irrationaliste et

l'idéologie nazie. J'ajouterai que ce rapprochement provisoire attira au

philosophe existentialiste quelques désagréments lors de la dénazification,

même s'il avait abandonné sa fonction de recteur en 1935 et si ses conceptions

philosophiques avaient été condamnées par le régime. J'ai évoqué Heidegger

parce que son exemple a incité la famille Kulke à

adhérer au parti national-socialiste. Les deux familles étaient voisines en

1933 et le fils de Heidegger était camarade de classe de Wolfgang Kulke.

Helmuth arriva chez nous le 4 août

1938, en compagnie de Jean Rance, qui venait de passer le mois de juillet à

Fribourg. Nous fîmes, mes parents et moi, des efforts pour lui rendre ce séjour

aussi agréable que possible, en dépit du fait que Vesoul n'était pas Fribourg,

que la Haute-Saône n'était pas la Forêt-Noire et que le confort de l'école de Quincey n'était pas celui de la villa de l'Ottilienwiese.

Nous allâmes à la pêche à Scey-sur-Saône, rendre des

visites à divers amis, notamment à Paul Clavier de Quincey

et à Émile Morin de Navenne. Tous deux étaient, comme

mon père, des anciens combattants, et Helmuth aimait

beaucoup les histoires de guerre. M. Morin, ancien officier d'infanterie, était

intarissable sur le sujet. Il exhibait même un parabellum qu'il avait ramené

des champs de bataille.

Mon père nous conduisit un jour sur

ceux des Vosges, sans doute au Linge, au-dessus de Munster. Vingt ans après

1918, on y trouvait encore des restes des tranchées. Helmuth

en ramassa et rapporta pieusement ces reliques à la maison. Nous fîmes halte

dans un village du coin pour y prendre un rafraîchissement. Le forgeron du

village discuta en allemand avec Helmuth et nous dit

que c'était un fanatique… Réaction de ce dernier, indigné par ce terme : « Ich bin kein Fanatiker. »

En réalité, le forgeron n'avait pas

tort. La NPEA de Rottweil avait fait son œuvre, et le pauvre garçon avait l'air

complètement envoûté par l'idéologie nazie. Il photographiait tout ce qu'il

pouvait voir de l'armée française, bâtiments, hommes et matériel. Je me

rappelle sa réaction un jour où les gendarmes étaient venus voir mon père pour

un problème communal : il pâlit et trahit une soudaine inquiétude, croyant sans

doute qu'ils allaient l'arrêter… Mais la gendarmerie de Vesoul n'était pas la

Gestapo.

Il faisait aussi une enquête sur la

politique d'Hitler vue par les Français, demandant à tous ceux qu'il

rencontrait si, à leur avis, le chancelier voulait la guerre. Il notait toutes

les réponses sur un carnet, certainement pour en rendre compte à son école, qui

lui avait enjoint de faire un rapport sur son séjour en France.

Pour finir, j'évoquerai la visite que

nous avons faite à Fougerolles pour présenter Helmuth

à notre parenté. C'était l'époque où je circulais avec le fameux cyclomoteur de

ma tante Marie-Louise. Mon camarade fut enchanté de monter sur cet engin

pétaradant. Qui plus est, mon père nous permit de conduire sa voiture sur le

champ de foire, et Helmuth déclara que c'était

« fabuleux » (fabelhaft).

Il n'y avait en effet pas de véhicules motorisés dans sa famille. Quant à moi,

c'est à cette époque que j'appris à conduire une voiture.

Le mois de septembre 1938 connut un climat

international tendu, du fait des revendications hitlériennes au sujet des

Sudètes. Au congrès du parti à Nuremberg, le Führer fit le 12 un discours

menaçant, après quoi il rencontra Chamberlain le 15 et le 22, et dans la nuit

du 29 au 30 furent signés les accords de Munich entre Hitler, Mussolini,

Daladier et Chamberlain.

Le 26, le chancelier avait prononcé

un grand discours au Sportpalast

de Berlin, affirmant sa volonté de paix et son intention de ne plus revendiquer

de territoires à l'ouest.

« L'Alsace-Lorraine n'existe plus pour nous, avait-il déclaré. Nous sommes deux grands peuples qui veulent

travailler et vivre, et qui peuvent vivre le mieux en collaborant. »

L'offensive de paix en direction de

la France se poursuivait donc, si bien que Helmuth

pouvait m'écrire le 17 octobre que l'affaire des Sudètes était un bon exemple

de la politique de paix du Führer, qui avait réussi à éviter la guerre tout en

ramenant plus de trois millions d'Allemands dans le Reich. Tout cela était la

preuve de « la grandeur de notre

Führer. »

Pendant que la psychose de guerre se

répandait, je terminais mes vacances en passant quelques jours à Villersexel

chez Pierre Vuillemin. Les discussions sur la situation allaient bon train, ce

qui ne nous empêchait pas de jouer au tennis, de faire du vélo et de chanter

les chansons à la mode, en particulier Y' a d'la joie de Charles Trénet. Il me reste de cette dernière période de paix et

d'agréables vacances plusieurs photos de groupes nous montrant, Pierre et moi,

la raquette à la main, entourés de son élégante tante Marie-Rose, de sa sœur

Janine et de quelques autres membres de la famille. Le calme avant l'orage !

C'est en ce début d'automne que nous

eûmes, à Quincey, la visite de Paul Trélat et de sa famille. Mon père avait retrouvé chez ses

parents l'adresse de ce camarade de captivité, grand blessé qui avait été

rapatrié par la Suisse et dont il avait perdu la trace. J'étais dans le verger

avec notre professeur d'éducation physique Ostré

lorsqu'une voiture de la Haute-Marne arriva avec plusieurs personnes, dont Paul

Trélat et son épouse. On imagine la joie de mon père

lorsqu'il revit son vieux camarade du camp de Limburg-an-der-Lahn.

J'entrai en classe de première le 1er

octobre 1938. Nous avions un nouveau proviseur, Étienne, un nouveau professeur

de français et de latin, Huguet, un nouveau professeur d'allemand, Dautriche, et un nouveau professeur d'histoire, Meyer, ce

qui représentait des changements considérables auxquels il fallait s'adapter.

De plus, il me fallait combler les lacunes accumulées au début de l'année 38,

ce qui n'était pas simple dans les disciplines scientifiques. Enfin je crois

avoir été absent à certaines compositions, notamment en latin, matière où je

n'obtins que des mentions de prix. Bref, mon année de première ne fut pas très

brillante et je ne fus pas une seule fois félicité par le conseil de

discipline, ce qui n'était guère encourageant pour l'examen du premier bac qui

devait avoir lieu en juin 39. J'ajouterai que le baccalauréat à cette époque

n'avait rien de commun avec celui d'aujourd'hui.

Dans un autre ordre d'idées, les

luttes politiques du temps et la situation générale avaient naturellement des

répercussions sur notre existence de pensionnaires. Bien que passablement

absorbés par nos travaux scolaires, nous n'étions pas coupés du monde au point

d'ignorer les affrontements idéologiques du temps. Les discussions étaient

souvent vives et passionnées comme elles peuvent l'être à cet âge, d'autant

plus que certains d'entre nous venaient de faire des séjours en Allemagne,

comme je l'ai indiqué. Et puis nous lisions des journaux, comme l'Os à moëlle de Pierre Dac, qui ridiculisait Hitler et les

nazis. Mais si la dérision était une manière d'esquiver le danger, la Nuit de cristal du 9 novembre 1938, cet

inconcevable pogrom organisé par le pouvoir hitlérien, montra au monde de quoi

était capable le nazisme.

Il existait un abîme entre une

pareille idéologie et ce que nous faisait lire M. Dautriche,

notre professeur d'allemand. Il avait en effet choisi l'œuvre la plus achevée

du classicisme allemand, l'Iphigénie en Tauride (Iphigenie

auf Tauris) de Goethe.

Je ne sais pas si nous avons vraiment profité de cette lecture, qui dépassait

de beaucoup nos connaissances en littérature allemande. Toujours est-il que ce

refuge dans l'empyrée de l'idéalisme le plus pur était plus formateur que le

triste spectacle qui se déroulait au-delà du Rhin.

Cependant nous ne pouvions ignorer

les coups de force répétés du Führer qui, après avoir « sauvé la paix »

à Munich, envahissait en mars 1939 des régions peuplées de Slaves comme la

Bohême, la Moravie et la Slovaquie. Le Protectorat de Bohême-Moravie fut

institué le 23 mars. Il est clair qu'Hitler était en train de réaliser ce qu'il

annonçait dans Mein Kampf : la conquête

d'un espace vital aux dépens des Slaves. Le gouvernement britannique avait

enfin compris : il se décida le 31 mars à donner sa garantie militaire à la

Pologne. La France l'imita le 6 avril.

En ces mois dramatiques, nous étions,

comme toute l'Europe, à l'écoute des discours du vaticinateur de Berlin. Comme

il nous était difficile de saisir tout le sens du message que cet histrion

délivrait au monde, nous interrogions notre professeur d'allemand. Mais il

était malaisé de prévoir quand et comment le maître du Reich grand-allemand

allait perpétrer son prochain méfait.

En attendant, il nous fallait nous

préparer en hâte à l'examen, dont nous passâmes l'écrit en juin, dans la salle

de la rue Didon. J'étais à peu près sûr de m'en tirer dans les disciplines

littéraires, mais très inquiet concernant les mathématiques, malgré une assez

bonne note et une appréciation encourageante au dernier trimestre. Cette

matière était la seule à avoir un coefficient 3. Les résultats de l'écrit

furent déconcertants, car malgré mes efforts et mes progrès dans la susdite

discipline je n'obtins qu'une très mauvaise note. En français, où j'étais

qualifié d'excellent élève par notre professeur Huguet, je ne m'en tirai

qu'avec la moyenne, parce que j'avais choisi le sujet rebattu sur le Cid.

Je ne fus guère étonné d'être gratifié d'une très bonne note en allemand, mais

ma surprise fut grande d'atteindre 17 sur 20 en version latine, pour une

traduction de l'Énéide. Je n'étais pas peu fier d'avoir, ce jour-là,

surpassé le champion des champions, notre camarade Caquot, plus tard élève de

l'ENS, brillant agrégé de grammaire et professeur au Collège de France…

Nous fûmes, en tout et pour tout,

cinq admissibles dans notre classe de 1ère A' à passer l'oral à

Besançon, au rectorat. Mon père avait pris un jour de congé pour me conduire

sur place, ainsi qu'André Ladouce. La sœur de

François Jamey avait fait le déplacement avec sa

propre voiture, le père de Pierre Vuillemin avait amené son fils. Je n'étais

guère rassuré, car je n'ai jamais aimé les oraux d'examens. Je craignais

surtout l'interrogation de sciences physiques, matière où j'avais de grandes

lacunes depuis l'année de seconde. Ma note, sur 30, fut effectivement

désastreuse. Plus surprenante fut celle d'allemand, qui me sembla

particulièrement sévère. Par contre, je gagnai des points en

histoire-géographie, notée sur 30, et surtout en latin. Tout est bien qui finit

bien : nous fûmes tous admis, Vuillemin, Ladouce, Jamey, Anne-Marie Véleur et moi.

M. Vuillemin nous invita à arroser ces succès au café le plus proche.

Restait une formalité avant les

vacances : la distribution des prix. Elle eut lieu, comme d'habitude, le 13

juillet et fut présidée par un ancien polytechnicien qui avait fait ses études

au Lycée Gérome. Le discours d'usage fut prononcé par

Pierre de Saint-Jacob, agrégé d'histoire, que j'ai précédemment cité. Le titre

en était : La révolution française et l'enfant, sujet tout à fait

d'actualité puisque c'était à la veille du 150ème anniversaire de

1789. Cette année-là, ma récolte de prix fut moins bonne que de coutume, hormis

celui de l'Association des Professeurs, que j'obtins avec François Jamey. Quant à André Caquot, il reçut deux prix spéciaux,

et Pierre Vuillemin celui de culture générale.

Au fond, il m'importait surtout

d'avoir réussi au baccalauréat, qui à cette époque n'était pas une simple

formalité. J'aurais pu jouir ensuite de reposantes vacances si Hitler n'avait

pas continué à ourdir ses sombres machinations. Le 22 mai, il avait signé avec

l'Italie une alliance militaire appelée Pacte d'Acier, et en juillet il

commençait à réclamer le retour de Dantzig à l'Allemagne et la suppression du

fameux Corridor.

Le 14 juillet 1939 fut marqué par les

festivités du bicentenaire de la Révolution. Le défilé traditionnel, à Paris,

fut particulièrement splendide, car il devait célébrer à la fois la fête

nationale et l'Entente cordiale avec la Grande-Bretagne. De plus, il s'agissait

de rassurer l'opinion en lui montrant la puissance de l'armée française.

À Quincey,

la population fêtait à sa manière ce grand jour. Deux photographies font

revivre le rassemblement des élèves, les écolières en robes blanches, les

instituteurs et les habitants du village en grande tenue. La municipalité

offrit un goûter aux enfants et un banquet républicain le soir aux élus. Mon

père, secrétaire de mairie, ma mère institutrice étaient invités, ainsi que

moi.

Ce

fut une bien belle journée, mais nul ne se doutait que, moins d'un an après, la

Troisième République aurait disparu, à l'âge de 70 ans.

Ce

fut une bien belle journée, mais nul ne se doutait que, moins d'un an après, la

Troisième République aurait disparu, à l'âge de 70 ans.

Le 23 août, le Reich signa avec l'URSS

le pacte germano-soviétique. Le 1er septembre, Hitler envahit la

Pologne. Le 3, la France et le Royaume-Uni déclarèrent la guerre à l'Allemagne

en vertu des accords militaires qui les liaient à la Pologne. Ces jours-là, des

dames de bonne volonté passèrent dans les maisons pour récolter des signatures

en faveur de la paix. Effort louable, certes, mais dérisoire face à la

détermination d'Hitler et de Staline, qui entra en Pologne le 17 septembre.

Alors commença la "drôle de

guerre", attente angoissante des Français repliés derrière la Ligne

Maginot, tactique purement défensive d'un état-major fermé aux idées modernes,

crainte obsédante de la "cinquième colonne", c'est-à-dire de

l'espionnage.

La propagande s'efforçait de

maintenir l'illusion. En décembre 1939, Ray Ventura et Paul Misraki

adaptèrent une chanson anglaise sous le titre de On ira pendre notre linge

sur la Ligne Siegfried.

On affichait ce slogan pour entretenir le moral du

peuple :

Nous vaincrons parce que nous

sommes les plus forts …