Chapitre 11

Quincey,

prélude du Lycée Gérome

Nous quittâmes Arpenans en septembre 1932. J'en eus un peu de regret. Mais j'avais un espoir, un rêve, celui d'obtenir un couteau à plusieurs lames, du genre couteau suisse, qui serait bien utile pour construire des huttes de branchages comme je l'avais fait à Arpenans avec mes petits copains. J'en avais admiré des modèles dans le catalogue de Manufrance et peut-être aux vitrines des boutiques de Lure, et je savais qu'à Vesoul la coutellerie Pradel, près du pont du Durgeon, pourrait me fournir ce précieux objet. Je pensais profiter de notre déménagement pour réaliser mon vœu. Malheureusement, il n'en fut rien. Mes parents avaient bien d'autres choses à faire et mon achat fut reporté aux calendes grecques.

À part

cela, le déménagement ne m'a pas laissé beaucoup de souvenirs, sauf une

anecdote assez burlesque à propos d'une cafetière. Ma mère, voulant offrir du

café aux déménageurs, en l'occurrence des amis d'Arpenans et mon oncle Jean

Nurdin, sortit prestement sa cafetière des cartons sans prendre le temps d'en

vérifier le contenu. Le résultat fut désastreux. Le café était imbuvable. Il

avait été fait avec une boîte d'épingles et un thermomètre médical, ce qui

donna à mon oncle l'occasion de faire quelques plaisanteries caustiques…

Concernant

les caractéristiques géographiques et historiques de notre nouveau lieu de

résidence, nous n'avions pas perdu au change. Au fond de sa campagne, Arpenans

était un village sans histoire. Par contre, Quincey se signalait par ces deux

curiosités géologiques que sont le Frais-Puits et la Font de Champdamoy, deux

résurgences d'un vaste réseau hydrographique souterrain propre aux calcaires

jurassiques.

La

géographie conditionnant souvent l'histoire, les grottes de Champdamoy ont été

habitées dès les époques paléolithiques et néolithiques, donc bien avant

l'apparition dans les annales féodales d'une lignée seigneuriale dite « de

Quincey », qui régna durant quatre siècles, jusqu'à l'acquisition du fief

en 1613 par Étienne de Mesmay. C'est par l'intermédiaire de son descendant,

Jean Antoine de Mesmay, conseiller au Parlement de Besançon, que Quincey entra

d'un seul coup dans l'histoire nationale.

Les

événements survenus au château le 19 juillet 1789, à savoir l'explosion d'un

baril de poudre confondu avec un tonneau de vin, suivie de l'incendie et du

pillage de la demeure seigneuriale, déclenchèrent un mouvement de panique dit la Grande Peur, et par contrecoup un

mouvement d'association qui aboutit à la grande Fête de la Fédération, célébrée

le 14 juillet 1790 à Paris et dans les provinces. Comme cette date marque en

somme la naissance de la nation française, il n'est pas interdit de penser que

ce que les historiens ont nommé « l'incident de Quincey », et qui se

répercuta jusqu'à Paris et à Versailles, eut quelque influence sur la formation

du sentiment national des Français.

Notre

nouveau cadre de vie nous offrait d'intéressantes possibilités de détente et de

distraction, non seulement à cause de la proximité du chef-lieu du département,

mais aussi parce que la commune comprenait de vastes espaces de prés, de bois,

de friches, et des paysages passablement variés. L'existence au sein de cette

nature ne manquait pas d'agréments. À l'époque déjà, Quincey joignait les

avantages de la campagne à ceux de la ville.

Toutefois

nous étions perdants concernant le logement. L'ancienne école était un bâtiment

exigu, mal placé entre la rue principale et des maisons qui la serraient de

près. Les élèves ne disposaient que d'un espace restreint dans des cours de

récréation trop petites. Quant au jardin de l'instituteur, il était grand comme

un mouchoir de poche.

Le logement

de fonction, au premier étage, comprenait cinq pièces en enfilade, dont

certaines ne recevaient qu'avec parcimonie la lumière du jour. Il y avait

aussi, au bout du grenier, une mansarde bien éclairée dont la fenêtre donnait

dans la direction de Vesoul et de la Motte. Je m'y installais souvent l'été

pour lire.

Bien

entendu, cette maison d'école était totalement dépourvue du confort le plus

élémentaire, comme c'était le cas à l'époque dans tous les villages. Le

problème de l'eau était crucial. Il fallait la transporter dans des seaux

depuis la place de la fontaine. La corvée d'eau était donc beaucoup plus

pénible qu'à Arpenans, où la fontaine était devant l'école.

Un autre

inconvénient était l'absence de garage pour la voiture de mon père. Si ma

mémoire est bonne, il la rentra au début dans l'ancien presbytère, près de

l'église.

Mais

c'étaient là, finalement, des incommodités plutôt mineures. Dans l'ensemble,

notre adaptation fut facile. Nous avions la boulangerie et l'épicerie au même

endroit qu'aujourd'hui, c'est-à-dire à deux pas, et il y avait au village assez

de fermes pour se fournir en lait, en œufs, en volailles et en lapins. Pour les

autres achats, les magasins et le marché de Vesoul n'étaient pas loin.

En ce

temps-là, Quincey était encore un village très rural, avec une minorité

d'ouvriers employés dans les entreprises vésuliennes. Mais la plupart d'entre

eux restaient attachés à leur terroir et s'occupaient activement de leurs

jardins dans leurs moments de loisirs. Certains avaient des élevages de moutons

et cultivaient même quelques vignes qui donnaient un vin plutôt râpeux. Tous

les habitants avaient droit à l'affouage et je garde le meilleur souvenir

d'après-midis ensoleillés passés à couper du bois les jeudis de février et de

mars.

Comme à

Arpenans, je n'ai pas mis longtemps à m'intégrer et à trouver des compagnons de

jeu. Mes premiers contacts eurent lieu dès mon arrivée, avec nos deux plus

proches voisins, qui habitaient dans l'impasse : Charles Cornu et Gilbert

Leytre. Par la suite, toute une équipe se constitua à partir de la rentrée

d'octobre 1932. Nous avions un vaste champ d'action, notamment dans les

vergers, les prés, les vignes et les bosquets qui s'étageaient le long des

coteaux. J'avais aussi un copain au bas du village. Son père était vosgien et

travaillait à la scierie. Nous faisions des parties de pêche dans la Colombine.

J'ai passé

une année scolaire dans la classe de mon père, avec quelques-uns des vieux amis

qui me restent. La salle était la première en entrant, du côté de la route, et

la classe des petits, celle de ma mère, était celle de gauche, vers le fond de

l'impasse.

Autant que

je sache, mes parents prenaient là une succession assez difficile.

L'institutrice qui les avait précédés, Madame J., était quelque peu débordée

par des garnements qui avaient la bride sur le cou. Son mari, professeur à l'École

Normale de Vesoul, tentait bien de remettre un peu d'ordre dans la maison, mais

sans grand succès.

La première

tâche de mon père consista donc à faire régner la discipline, et cela par la

méthode la plus directe, je veux dire par la distribution de quelques taloches.

Cette vieille pratique de jadis conduirait à présent l'enseignant devant les

tribunaux. À cette époque, elle était admise par les parents, qui du reste

l'appliquaient à la maison.

La seconde

tâche consista ensuite à hausser le niveau scolaire en vue de faire réussir le

maximum d'élèves au Certificat d'études primaires. Je crois que mes parents

l'ont assumée avec diligence, si j'en juge au nombre de réussites à l'examen,

et d'après l'opinion de leurs anciens disciples.

L'école

de Jules Ferry était bien différente de celle d'aujourd'hui dans son esprit et

ses méthodes. Elle n'avait pas pour objectif d'amuser et de distraire, mais

d'éduquer les citoyens. Les cours de morale, d'instruction civique et d'hygiène

y jouaient un rôle important.

L'école

de Jules Ferry était bien différente de celle d'aujourd'hui dans son esprit et

ses méthodes. Elle n'avait pas pour objectif d'amuser et de distraire, mais

d'éduquer les citoyens. Les cours de morale, d'instruction civique et d'hygiène

y jouaient un rôle important.

De plus,

les élèves n'étaient pas des sortes de consommateurs venant à l'école en

amateurs, comme dans un supermarché. Ils participaient à la vie de

l'établissement en exécutant de petits travaux d'entretien, y compris le

rangement du bois de chauffage dans les bûchers, et de menus travaux de

jardinage. Les enfants adoraient en général coopérer ainsi avec le maître.

Ainsi naissait un esprit d'équipe.

Mon père

assura aussi le secrétariat de mairie, qui jusqu'à la guerre ne posa guère de

problèmes. C'est grâce à cette fonction qu'il gagna la confiance du maire de

l'époque, qui au premier abord s'était montré plutôt méfiant. Sous la Troisième

République, les maires et d'autres élus qui avaient leurs entrées à la

préfecture et dans les administrations du chef-lieu de département tentaient

parfois d'influer sur la nomination des instituteurs. L'édile déclara à mon

père, qui tombait des nues, qu'il voulait s'opposer à sa nomination parce qu'il

était membre du Parti Communiste. Le malentendu fut heureusement bientôt

dissipé, mon père étant à la SFIO et non au PCF.

La

proximité de Vesoul nous permettait d'y aller fréquemment pour y faire des

emplettes, rendre des visites ou rencontrer des amis. Ma mère achetait à

l'épicerie fine Lachiche, des gâteaux chez Burtz, des vêtements chez Ravatin,

des livres à la librairie Bon. Elle fréquentait le marché du jeudi matin et y

rencontrait bien des personnes de connaissance. Le dimanche était plutôt

réservé aux loisirs, culturels ou sportifs. En vérité, à part deux cinémas,

l'activité culturelle de Vesoul était fort limitée.

Hormis deux

ou trois clubs sportifs comme l'Avant-Garde

de la Motte et le Racing Club

Vésulien, le sport associatif était beaucoup moins développé qu'à présent.

Mon père, amateur de football, ne manquait pas d'assister aux matches du

Racing, qui se déroulaient sur le terrain des Allées. Il se rendait ensuite

volontiers au Café de l'Union, qui existe toujours près de la Place de la

République. À cette époque, cet établissement était tenu par les parents de

Robert Marguerite, qui fut plus tard professeur au Lycée Gérome et d'abord

notre condisciple.

Par

ailleurs, nous avions à Vesoul quelques bons amis, comme les Defranoux, un

couple de personnes âgées qui habitaient au Boulevard de Besançon et chez qui

maman sortait le dimanche lorsqu'elle était à l'École Normale. M. Defranoux

avait jadis travaillé dans la tonnellerie de mon grand-père.

Autres

Fougerollais vivant dans le même quartier : Émile Ougier et son épouse. Émile

était le fils du fidèle ami de mon grand-père, Eugène Ougier. Je me souviens

encore des parties de pêche aux écrevisses que nous faisions ensemble, du côté

de Bougnon ou ailleurs.

Ajoutons à

ces vieilles amitiés celle qui liait ma mère à Marcelle Cival, devenue Madame

Baptizet, qui était la fille de l'imprimeur Cival. C'est dans cette famille que

sortaient le dimanche, avant 1900, mon oncle Henri et les fils Peureux quand

ils fréquentaient le lycée.

Outre ces

très anciennes relations, nous avions des rapports très cordiaux avec les

collègues vésuliens de mes parents, en particulier les enseignants des écoles

du Centre et du Boulevard, ainsi qu'avec ceux d'Échenoz.. J'ai toujours en

mémoire les visites chez M. Rabasse, le directeur du Cours Complémentaire, qui

habitait rue de Cita. Comme je l'ai déjà indiqué, je l'avais connu à Arpenans,

où il possédait une maison de vacances. Il faut signaler qu'il existait une

certaine rivalité entre le lycée et le cours complémentaire, le secondaire et

le primaire.

Dans ce

contexte, un événement marquant survint en 1934 chez les instituteurs. En 1934,

en effet, quelques-uns d'entre eux fondèrent à Niort la Mutuelle Assurance

Automobile des Instituteurs de France (MAAIF), initiative révolutionnaire, à

replacer dans le cadre du mouvement social des années 1930. Mon père y adhéra

d'emblée et assuma bientôt les fonctions de secrétaire de la section

haut-saônoise. Au lendemain de la guerre, sa photographie figurait encore dans

l'annuaire de la MAAIF, devenue depuis longtemps la MAIF.

Ces

activités mutualistes renforcèrent encore les liens d'amitié qu'il avait avec

ses collègues de Vesoul et des environs, notamment Pierre Martin, Maurice Morel

et Henri Ferry. Les deux derniers, de surcroît, habitaient Quincey et venaient

quelquefois chez nous à la veillée. M. Morel enseignait à Vesoul, Madame Morel

à Frotey, et leur maison est toujours dans le bas du village, face au

carrefour. Quant à M. Ferry, il vivait alors avec sa mère, dans la maisonnette

située en bordure de l'ancienne propriété de Jean Morel.

Au terme

des vacances de l'été 1933, mon existence prit une tournure nouvelle. Une période

décisive de ma vie commença, voulue par ma mère qui atteignait enfin à son but

: me mettre en pension au lycée.

Les

opérations débutèrent le 30 septembre après-midi, car il fallait installer les

pensionnaires, déposer leur trousseau préparé depuis longtemps, visiter les

dortoirs et accomplir des démarches avec l'administration.

Au

vestiaire du dortoir, je fus guidé par un garçon qui était au lycée depuis un

an. Il s'appelait Gilbert Garny. Je n'étais d'ailleurs pas seul, mais en

compagnie de mon camarade Jean Gaspard, que je connaissais depuis le temps

d'Esmoulières. Ses parents étaient eux aussi descendus des Vosges saônoises et

enseignaient à Bussière, près de Vorey-sur-l'Ognon.

Toutes les

formalités accomplies, nous repartîmes tous, parents et enfants, passer une

heure ou deux en ville. Attablés à une terrasse de café, pères et mères firent

leurs dernières recommandations avant le retour au lycée, pour 19 heures. Car

c'était ensuite le moment du repas, qu'il fallait impérativement respecter.

Le soir, je

fis la connaissance de mon voisin de lit. Il était de Scey-sur-Saône et

s'appelait Jean Rance. J'avais le numéro 23, et lui le 24.

Les choses

sérieuses commencèrent le lendemain, 1er octobre, à 6 heures. Le pion

fit sortir du lit la quarantaine de potaches du dortoir. Il fallut se laver à

l'eau froide, s'habiller et descendre en étude, attendre 7h30 pour déjeuner au

réfectoire, et à 8 heures se retrouver en classe.

Après trois

ou quatre heures de cours, on nous alimentait à nouveau, et ensuite nous avions

le droit de respirer l'air de la cour de récréation jusqu'à 13h30. Une

demi-heure d'étude précédait les classes de l'après-midi, qui duraient deux

heures. Nouvelle détente en récréation jusqu'à 17 heures, et de 17 à 19 heures

travail personnel en étude d'externat, avant le repas du soir qui était précédé

d'une nouvelle heure d'étude jusqu'à 20 heures. À 21 heures, tout le monde

était couché et dormait du sommeil du juste.

Comme on

peut le constater, la journée d'un potache avait des allures monacales. D'ailleurs

le lycée était une ancienne école de Jésuites fondée au début du 17ème

siècle et agrandie sous le Second Empire. Pour des enfants venus de la

campagne, ces murs gris et austères, ces longs couloirs plus ou moins sombres,

ces salles passablement rébarbatives n'avaient rien d'attrayant. Le bâtiment

scolaire voisin, l'École Normale d'institutrices où ma mère avait fait ses

études, était infiniment plus agréable.

La vie,

surtout en hiver, était spartiate dans ces locaux mal chauffés et mal éclairés.

Tomber du lit à 6 heures du matin dans un dortoir plutôt glacial, se laver en

hâte à l'eau froide dans un lavabo en zinc, passer une heure à réviser les

leçons dans une étude où le poêle commençait tout juste à chauffer, tout cela

n'avait rien d'une partie de plaisir. Ce n'est qu'à 7h30 que nous pouvions

enfin avaler un bol de café au lait agrémenté de pain sec et, le cas échéant,

de beurre ou de confiture apportés de la maison. Car nous avions, heureusement,

quelques provisions dans nos cassettes.

Quant à l'hygiène,

elle était réduite au minimum. Nous avions droit à une douche par semaine, ou

même peut-être tous les quinze jours.

Les

premiers jours, ce régime me parut dur à supporter, d'autant plus que je savais

mes parents à peu de distance, et qu'à part Jean Gaspard je ne connaissais

personne. Je fus pris de panique quand le professeur d'allemand, Haug, me

confondit avec un élève dissipé de l'année précédente et me fit asseoir au

premier rang. Cette méprise n'eut pas de suites, car le maître me mit une très

bonne appréciation sur mon premier bulletin trimestriel. Il en était de même

partout, sauf en mathématiques où, malgré l'effort de mon père au cours de ma

dernière année d'école primaire, j'éprouvais encore des difficultés.

Ces

tendances générales se confirmèrent durant toute mon année de 6ème,

et par la suite jusqu'en 1ère : réussite dans les matières

littéraires et en éducation physique, difficultés dans les disciplines

scientifiques.

Mon année

de 5ème fut moins bonne que la 6ème et surtout que la 4ème,

au cours de laquelle je reçus les félicitations du conseil de discipline à

chaque trimestre, malgré une absence assez longue. Il est vrai que mon père

m'avait sérieusement admonesté au cours de la 5ème et que nous

avions changé de professeurs de français et de latin. MM. Tartarin, Jamey et

Malrieu avaient remplacé Pagney, et en histoire Miège avait succédé à

l'épouvantable Lanoir, parti exercer ses talents au Prytanée militaire de La

Flèche.

Une

véritable révolution survint à la rentrée d'octobre 1935, lorsque Storck, le

nouveau proviseur, prit la succession de Vincent, dit le Tachu. À la

place d'un homme plus ou moins sénile, dont les quintes de toux résonnaient

dans les couloirs, on nous envoya un Alsacien vigoureux et énergique, à la fois

à cheval sur les règles de la discipline et du travail et large d'esprit. C'est

ainsi qu'il nous permit, chose inouïe, d'aller au cinéma environ une fois par

mois.

Il avait en

revanche une façon de rétablir l'ordre, dont je donnerai deux exemples.

Quelques énergumènes ayant déclenché la nuit une bataille de polochons, il

condamna tout notre dortoir à se lever plusieurs jours de suite à 5 heures du

matin. Une autre fois, il distribua une volée de gifles à un jeune Juif

allemand nommé Schick, pour le punir d'avoir maltraité des camarades plus

petits. Ses invectives dignes d'un feldwebel de l'armée prussienne rappelaient

qu'il avait combattu sur le front de l'Est sous Guillaume II. Cela dit, Storck

était un bon patriote français, ce qui n'était pas le cas de notre professeur

d'allemand Haug, dit Patoche.

Après avoir dirigé, pendant la Seconde Guerre mondiale, le lycée Gay-Lussac de Limoges, Storck termina sa carrière en Alsace, comme inspecteur d'académie du Haut-Rhin.

La vie des

pensionnaires d'autrefois n'avait aucune commune mesure avec celle des lycéens

actuels. Nous restions presque toute la semaine claquemurés au bahut, ce

qui ressemblait assez à la claustration de nos voisins, les prisonniers de la

maison d'arrêt. Pour mon compte personnel, j'étais favorisé puisque je pouvais

rentrer à la maison le jeudi et le dimanche. En outre, à partir de Pâques je

n'étais plus interne, mais demi-pensionnaire. Je partais de Quincey à vélo vers

7h30 et je rentrais le soir vers 19h30. Les premiers jours, au printemps de

1934, ma mère s'inquiétait un peu. De la fenêtre de la mansarde, elle me

suivait à la jumelle quand je traversais la plaine de Frotey. Il n'y avait

guère de danger sur les routes, hormis les plaques de verglas au début du

printemps.

Le lycée

comprenait plusieurs cours, dont deux étaient encadrées par les bâtiments : la

cour des externes, dans la partie la plus ancienne de l'établissement, et la

cour d'honneur. Les récréations se passaient derrière les bâtiments, dans un

vaste espace limité par des murailles, notamment celle qui donnait du côté de

l'École Normale de filles, au pied de la Motte. C'est aussi de ce côté que se

trouvait l'école d'agriculture d'hiver.

Les

récréations étaient surtout occupées à faire des parties de football. Quand le

ballon tombait dans le parc de l'École Normale et que les normaliennes le

renvoyaient par-dessus le mur, tout le monde était aux anges.

Près de la

cour de récréation, il y avait un court de tennis, chose rare dans les vieux

lycées de l'époque. Nos professeurs n'y venaient guère, excepté notre

professeur de dessin, Micheau dit La Gouache. Nous avions par contre des

camarades qui y faisaient bonne figure. C'est là que j'ai commencé, avec une

raquette que je garde en souvenir, ma modeste carrière de tennisman.

Non loin de

là se trouvait le gymnase où M. Ostré nous enseignait l'éducation physique. Le

local et le matériel étaient plus que rudimentaires. Il faut dire que, malgré

la maxime de Juvénal, souvent citée lors des distributions de prix, Mens

sana in corpore sano, beaucoup de forts en thème mettaient un point

d'honneur à être nuls dans les disciplines sportives.

C'était un

grand moment dans une année scolaire que la fête du lycée. Un certain nombre

d'élèves la préparaient avec soin, répétant assidûment les morceaux de musique

et les pièces de théâtre qui devaient être interprétés devant un public de

camarades et de parents.

Je retrouve

dans le programme de 1934 les noms de deux de nos condisciples, Jean Gaspard,

qui joua au violon la Marche turque, et Pierre Vuillemin, qui exécuta

une chacone au piano. René Jançon, fils de l'instituteur de Vaivre, débita deux

monologues et interpréta le rôle de Léandre dans le Médecin malgré lui,

où Albert Chassagne jouait Sganarelle.

Je relève

dans un autre programme des noms également connus, comme celui de Jeanne

Monnot, aujourd'hui Madame Chemithe, de Marie-Louise Nauroy, fille de notre

professeur de sciences naturelles, et de Renée Travaillot, qui fut plus tard

professeur au lycée.

Ces fêtes

donnaient aux élèves l'occasion de faire preuve de leurs talents, ce qui

n'était pas mon cas. Comme je l'ai dit précédemment, ma mère m'avait fait

apprendre le violon à Lure. Je continuai à prendre des leçons à Vesoul, mais

mon maître, Samson, n'était pas très sympathique et je n'étais pas très motivé.

D'autre part, j'avais de plus en plus de travail scolaire, si bien que maman

abandonna la partie, à son grand regret.

J'eus ainsi

davantage de temps à passer à Quincey le jeudi, jour de sortie. Si je me

souviens bien, mes parents venaient me chercher au lycée dans la matinée. Nous

allions au marché, où l'on rencontrait toujours des personnes de connaissance.

L'après-midi consistait la plupart du temps à faire des devoirs, sauf si

j'avais à jouer au football sur le terrain des Allées. En tout état de cause,

il fallait retourner au bahut pour le repas de 20 heures. La permission

du dimanche était un peu plus longue, car j'avais le droit de sortir le samedi

soir après l'étude, à savoir à 19 heures.

Un jour,

mon père vint me chercher un peu plus tôt. Il eut par la suite des ennuis avec

la direction, qui menaçait de me faire passer devant le conseil de discipline. À

l'époque, on ne plaisantait pas avec le règlement.

Le dimanche

à Quincey me permettait de dormir, mais j'avais aussi du travail à faire, en

général du latin et de l'allemand, langue que mes parents avaient apprise à

l'école, surtout ma mère chez Mademoiselle Foltzer, une Alsacienne qui

enseignait à l'École Normale de Vesoul. Maman en savait encore assez pour

m'aider dans mes débuts. Quant au latin, j'étais obligé de me débrouiller seul

dans cette discipline difficile, mais où je réussissais bien.

Le dimanche

comme le jeudi, il fallait impérativement rentrer au lycée avant 20 heures.

Le lundi à

8 heures, nous retrouvions en classe nos camarades externes auxquels étaient

venues se joindre, à la rentrée de 1934, des jeunes filles de l'ancien Cours

secondaire. La mixité du Lycée Gérome était une véritable révolution dans le

contexte de l'époque. Chez les internes, la nouvelle fit l'effet d'une bombe,

si bien que M. Malrieu, jeune et brillant professeur de latin, crut bon de

consacrer à un pareil événement son discours de distribution des prix en

juillet 1935. Il soulignait avec une remarquable éloquence que cette année de

cohabitation entre filles et garçons avait été un succès, qu'il régnait entre

eux « une bonne et franche

camaraderie », une « saine

émulation ».

Une photo

de groupe datant de cette époque nous montre une trentaine d'élèves devant les

arcades de la cour des externes, dix filles devant, avec La Gouache, le

professeur de dessin, et tous les garçons derrière, soigneusement peignés et

vêtus pour la circonstance.

Il est à

noter qu'après la Première Guerre mondiale l'uniforme avait disparu, sans doute

en réaction contre la terrible époque bleu

horizon. Seules subsistaient encore quelques casquettes comme celles des

anciennes générations. J'en portais une au début de mes études secondaires,

l'arborant fièrement en signe d'appartenance au corps des bahutiens, de

même que je portais à la boutonnière l'insigne de l'Union Sportive du Lycée

Gérome.

Si dans les

années

L'origine

sociale des élèves jouait, je crois, un rôle mineur, hormis pour André Caquot,

dont le père était ingénieur des chemins de fer et dont l'oncle n'était autre

qu'Albert Caquot, membre de l'Académie des Sciences. Nous avions dans nos rangs

quelques enfants de fonctionnaires et de militaires, fils de préfets,

d'officiers ou de responsables de services administratifs envoyés pour quelque

temps dans un petit chef-lieu de département, mais le gros de la troupe se

composait essentiellement de Haut-Saônois bon teint, fils ou filles de

notaires, de médecins, d'enseignants, d'artisans, d'agriculteurs. Un ensemble

en somme assez homogène, sur lequel tranchaient parfois les noms

aristocratiques des officiers de cavalerie tels de Laclos ou de Rohan-Chabot.

S'il y

avait disparité, c'était plutôt entre externes et internes, ces derniers

souvent boursiers constituant une sorte de confraternité soudée par des années

de vie commune. Cette existence quelque peu monacale et militaire à la fois,

poursuivie pendant six ou sept ans, a été pour moi décisive à plusieurs égards.

J'y ai noué des liens d'amitié pour la vie, j'y ai appris le travail

intellectuel, j'y ai découvert les origines de la culture occidentale, ce que

l'on appelait les humanités et qui de nos jours n'est plus guère qu'un

souvenir.

Voilà ce

que nous ont enseigné nos vieux maîtres, dans les vieilles salles du lycée,

avec de vieux bouquins sans images en couleur et souvent griffonnés par des

générations de potaches. Nous n'avions ni radio, ni télévision, ni ordinateurs

ni portables, mais nous savions écrire le français, faire un thème latin ou

allemand, réciter du Racine, du Goethe ou du Virgile. Voilà ce que signifiait

l'inscription gravée au-dessus de la porte des externes : Gymnasium Deo,

patriae et bonis artibus.

Tout cela, me direz-vous, était plutôt austère pour de jeunes garçons. Il est certain que dans les lycées de la République, l'éducation n'était pas sans rappeler l'époque des Pères Jésuites et du Premier Empire. Cependant nous avions aussi, heureusement, des moments de détente, y compris pendant les heures d'étude, surtout la plus tardive, entre 19 et 20 heures. Nous avions alors la permission de lire des romans et d'écrire des lettres. Il arrivait alors qu'un quidam introduise un livre interdit, que tout le monde lisait en tapinois, ou bien qu'un plaisantin invente une farce pour amuser la galerie. Personnellement, je pense ne jamais m'être ennuyé au lycée.

L'année

scolaire se terminait toujours avec solennité par la distribution des prix, à

la veille du 14 juillet. Cette manifestation était présidée par une

personnalité politique ou par le président de l'Association amicale des anciens

élèves du Lycée Gérome. La fanfare du 11ème Régiment de Chasseurs à

cheval, stationné au Quartier Luxembourg, l'animait grâce à des airs martiaux.

Le discours

d'usage représentait le côté culturel de la séance. Il était prononcé par un

professeur nouveau dans l'établissement, donc généralement jeune. En 1934, ce

fut le tour d'un agrégé de philosophie, M. Lautman, frais émoulu de l'ENS, en

1935 celui de M. Malrieu, agrégé des lettres, qui devait terminer sa carrière

comme directeur de la Cité Universitaire de Paris, en 1936 celui de M.

Dufrenne, agrégé de philosophie, en 1939 de M. de Saint-Jacob, agrégé

d'histoire, mort prématurément et qui a donné son nom à une salle de la Faculté

des Lettres de Dijon. Inutile d'ajouter que ces distingués enseignants ne

faisaient pas de vieux os dans une petite ville de province où l'Administration

les avait envoyés en pénitence.

Le 14

juillet marquait le début des grandes vacances, qui duraient jusqu'au 1er

octobre. L'enseignement primaire n'était en vacances que le 1er

août, si bien que mes parents travaillaient deux semaines de plus que moi. Pour

les autres congés, à Noël et à Pâques, le primaire et le secondaire étaient à

peu près à égalité.

Les

lycéens, surtout les internes, étaient bien contents de retrouver leur liberté

après un trimestre de contraintes et de labeur. La plupart d'entre eux

passaient les mois d'été dans leur famille et dans la région. Les voyages

étaient en général limités et assez rares, la mode n'étant pas au tourisme de

masse.

Pour mon

compte personnel, je faisais traditionnellement des séjours prolongés dans mon

pays natal, à Fougerolles et dans les

alentours. J'y retrouvais mes grands-parents, mon oncle, mes tantes, mes

cousines et la nombreuse parenté de ma mère, disséminée à travers la campagne

fougerollaise. Je m'y sentais tellement chez moi, tellement choyé par ma

famille que je laissais mes parents partir sans moi pour de brefs voyages en

Alsace, dans le Jura ou les Alpes.

Je garde de

cette époque quelques photographies anciennes : je suis à califourchon sur le

cyclomoteur de ma tante Marie-Louise, avec mes cousines Jeannine et Edmée,

nous sommes assis tous les trois sur le

marchepied de la Citroën C4 de mon père,

nous sommes assis tous les trois sur le

marchepied de la Citroën C4 de mon père,

nous sommes

campés sur le grand balcon de la tonnellerie, où j'ai passé tant de moments

heureux les soirs d'été. Ou bien encore nous voici, maman, ma cousine et moi à

Quincey, aux grottes de Champdamoy, à la Motte.

Il faut

signaler ici un événement important survenu en 1935, à savoir l'acquisition par

mes parents, en mai de cette année-là, d'une grande partie de la propriété

Richard. Le lot qui nous échut comprenait la cour située au fond de l'impasse,

la maison principale, le jardin et le verger.

Cet achat

permettait à mon père de remiser sa voiture dans la grange et de s'adonner au

jardinage et à l'arboriculture. Il dut accomplir un dur labeur pour remettre en

état une vaste propriété depuis longtemps mal entretenue. Mais ce travail lui

convenait, car il adorait les travaux de la terre et toute la famille profitait

du jardin, du verger et du calme de la nature. Une fois passée la porte de

notre verger, nous avions des kilomètres de bosquets, de prés, de vignes et de

friches à notre disposition. Quelle aubaine pour moi et mes petits camarades de

Quincey et d'ailleurs !

Par

ailleurs nous fîmes, ces années-là, plusieurs séjours au bord de la mer. Ma

mère, conseillée par les médecins depuis notre premier voyage en Bretagne en

1929, estimait que les bains de mer me seraient salutaires, ainsi qu'à

elle-même. De plus, mon père voyageait alors volontiers, y compris avec sa C4.

C'est ainsi

qu'en août 1933 nous prîmes le chemin des Côtes-du-Nord, voyage interminable

qui dura deux jours. J'avais onze ans et ma cousine Jeannine, qui nous

accompagnait, en avait sept. Les routes n'étaient pas encombrées, mais les

autos ne roulaient pas vite. Pour les enfants, un pareil voyage était

fastidieux. Nous comptions les moulins à vent et les troupeaux de moutons. Nous

finîmes par arriver du côté de Paimpol, à Ploubazlanec, plus précisément au

hameau de Pors Éven.

Quelle ne

fut pas notre stupéfaction lors de notre arrivée à l'hôtel d'y rencontrer …le

frère de mon père, la tante Renée et mon cousin Roger. Mais cette coïncidence

n'était pas tout à fait fortuite, car les uns et les autres avaient trouvé la

même adresse dans l'École libératrice, le journal des instituteurs.

Le

pittoresque des côtes rocheuses, les petits ports de pêche, la rude vie des

marins partis pêcher la morue en Islande nous impressionnèrent. Je suis

retourné là-bas presque trois-quarts de siècle plus tard. La nature est

toujours là, mais dans le port de Paimpol les bateaux de plaisance ont remplacé

les goélettes, et au marché les coiffes des Bretonnes ont disparu.

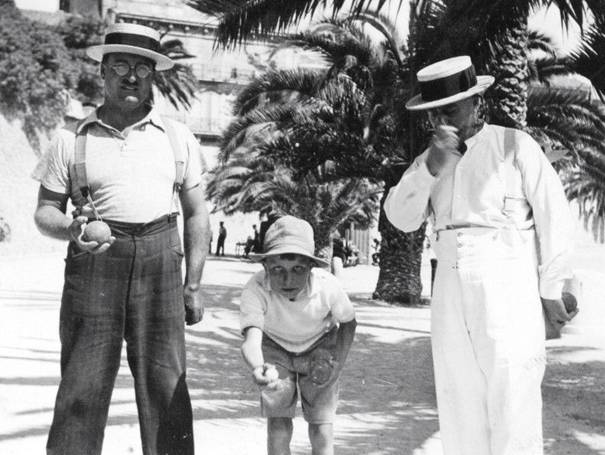

En 1934,

mes parents décidèrent de mettre le cap vers le sud. Nous partîmes, par la

route Napoléon, jusqu'à Gap, puis le lendemain vers Nice, où mon père devait

assister à une réunion concernant, me semble-t-il, la fondation de la MAAIF. Le

but de notre voyage était de prendre nos vacances à Sanary-sur-Mer. Les photos

prises par maman montrent mon père et notre logeur jouant aux boules avec moi

sous les palmiers du quai,

des cuirassés dans la rade de Toulon, un

transatlantique à La Ciotat, des oliviers dans l'arrière-pays varois, enfin

quelques monuments romains en Provence, sur le chemin du retour. Nous ne

savions pas que nous avions côtoyé à Sanary tout un groupe d'écrivains

allemands célèbres, réfugiés là-bas pour échapper aux nazis.

des cuirassés dans la rade de Toulon, un

transatlantique à La Ciotat, des oliviers dans l'arrière-pays varois, enfin

quelques monuments romains en Provence, sur le chemin du retour. Nous ne

savions pas que nous avions côtoyé à Sanary tout un groupe d'écrivains

allemands célèbres, réfugiés là-bas pour échapper aux nazis.

L'année

1936 nous ramena en Bretagne, cette fois à Pornichet près de La Baule. Les

plages étaient superbes, les rochers aussi. Nous entreprîmes plusieurs

excursions intéressantes, en particulier à Guérande, où maman fit des photos

réussies des vieux remparts. Mais mon souvenir le plus marquant concerne les

Jeux Olympiques de Berlin, qui se déroulèrent en août et que je suivis avec

passion dans la presse sportive.

1936 était

également l'année des premiers congés payés, une vraie révolution dans le monde

du travail. À Pornichet comme ailleurs, les premiers ouvriers parisiens

apparurent sur les plages.

J'omettais

de raconter qu'au cours des étés 1934, 1935 et 1936, j'étais un fervent

admirateur des coureurs du Tour de France, que je suivais jour après jour dans

le journal L'Auto. Je lisais ce quotidien, imprimé sur papier jaune, de

la première ligne à la dernière, en dépit du style pompier de ses articles. Je

savais tout sur Antonin Magne, vainqueur du Tour en 1934, de même que sur ses

coéquipiers Archambaud, Lapébie, Speicher, Louviot et Vietto, que nous allions

voir pédaler au Ballon d'Alsace. Le dérailleur n'étant pas autorisé, ils

s'arrêtaient au sommet et retournaient leur roue de derrière pour changer de

braquet. Tous avaient un boyau, voire deux, en bandoulière pour réparer en cas

de crevaison. Les routes n'étant pas toutes bonnes, les pannes étaient

fréquentes et les accidents aussi. L'équipe de France, plusieurs fois

victorieuse auparavant, s'effondra en 1935 au profit des Belges, d'abord Romain

Maës, puis Sylvère Maës en 1936. À l'époque, on ne parlait pas de dopage, et le

Tour n'était pas mondialisé comme aujourd'hui.

Je terminai

mes vacances de 1936 par un séjour à Villersexel, chez Pierre Vuillemin. Comme

il sortait parfois le dimanche chez nous, sa mère m'invitait chaque année à

passer quelques jours chez eux. Nous nous connaissions un peu avant 1933, et

ceci pour deux raisons. La première tenait à un lien de parenté entre M.

Vuillemin, vétérinaire à Villersexel, et son cousin Auguste Vuillemin, de

Fougerolles. La deuxième concernait la famille Chatelot, famille de médecins

dont descendait Pierre du côté maternel. Son grand-père avait soigné ma mère

avant son mariage, et la famille Nurdin lorsqu'elle habitait à

Villers-la-Ville. Et plus tard, c'était l'oncle de Pierre qui venait me soigner

à Arpenans.

À

Villersexel, je me sentais donc un peu chez moi. Je m'y rendais par le chemin

de fer vicinal qui, venant de Vesoul, faisait halte à la petite gare de

Quincey, près de la scierie Chevillard. Le petit train s'arrêtait dans presque

tous les villages, chargeant des marchandises et des gens du coin, parmi

lesquels des paysannes allant vendre leurs volailles et leurs œufs au marché.

Le spectacle était coloré à souhait. C'était l'époque où l'on prenait son

temps, du moins à la campagne.

La vie à

Villersexel était d'un calme absolu, mais nous ne connaissions pas l'ennui. Au

centre du bourg, il y avait quelques boutiques dont la librairie de M.

Vuillemin, l'oncle de Pierre. Ce libraire avait été, comme le vétérinaire,

élève au lycée de Vesoul. Il nous laissait fouiller dans les bouquins et

feuilleter ceux qui nous intéressaient. C'est ainsi que nous avons découvert, à

la veille de la guerre, les prophéties de Nostradamus, dont nous tentions

d'appliquer les prédictions sibyllines à la situation de notre époque.

Nous

faisions du vélo et du tennis. La vallée de l'Ognon, à la limite du Doubs et de

la Haute-Saône, ne manque pas de charme. Et Villersexel avait déjà l'avantage

de posséder un court de tennis sur lequel nous pouvions jouer à peu près chaque

jour. Là encore, je possède des photos où je figure avec Pierre, sa sœur

Janine, sa tante Marie-Rose, l'épouse du Dr Chatelot.

Ce n'était

pas tout. Pierre Vuillemin n'était pas doué qu'en sciences et en lettres, mais

aussi en dessin et en musique. Ce sont du reste ses dons artistiques qui le

poussèrent plus tard à faire carrière dans le cinéma.

Pour passer

agréablement le temps, nous avions formé un petit orchestre dans lequel mon ami

jouait du piano et moi du banjo, instrument plus maniable que le violon. Nous

interprétions les airs à la mode, ceux de Vincent Scotto et de Ray Ventura.

Tino Rossi était alors au sommet de sa carrière, ainsi que Maurice Chevalier.

Parmi les nombreuses chansons de ces années 1930, deux étaient particulièrement

comiques et eurent un grand succès : Au Lycée Papillon et Tout va

très bien, Madame la marquise.

Si cette

antienne est restée célèbre, c'est sans doute parce qu'elle était parfaitement

adaptée à la situation de l'époque. Nous vivions sans le savoir les dernières

années de la Troisième République. Le peuple français venait de consentir des

sacrifices inouïs durant la guerre. Vers 1930, il était confronté à la crise

économique touchant l'Europe après les États-Unis. En fait, la situation

générale était inquiétante, mais on préférait l'ignorer.

Jusqu'au

moment où, le 6 février 1934, éclatent à Paris les sanglantes émeutes

déclenchées par l'affaire Stavisky et suivies des grèves générales du 12

février, la République parlementaire chancelle, les cabinets

radicaux-socialistes tombent les uns après les autres, pris en tenailles entre

les ligues d'extrême-droite et les mouvements d'extrême-gauche. Désormais le

fossé se creuse entre les idéologies opposées. La France va mal au moment où,

en mai 1936, le Front Populaire remporte les élections et vote, en juin, les

Accords Matignon, les lois sociales sur les congés payés, les conventions collectives,

la semaine de 40 heures.

Ces

réformes sociales étaient intempestives dans une Europe où sévissaient des

régimes comme le fascisme italien et le nazisme. En Allemagne, Hitler avait,

dès 1933, instauré la dictature du parti unique, ouvert des camps de

concentration, annihilé les opposants. En 1934, il avait écrasé les SA et

s'était proclamé président du Reich à la mort de Hindenburg. En 1935, il avait

rattaché la Sarre à l'Allemagne, réintroduit le service militaire et fait

promulguer les lois antisémites. Enfin, en 1936, il réoccupa la Rhénanie en

mars et fit des Jeux Olympiques de Berlin une démonstration de force.

Inutile de

dire que tous ces événements, français et allemands, avaient des répercussions

directes dans notre famille, au sein de laquelle s'exprimaient des opinions

divergentes.

Mon père

avait adhéré dans les années 1920 à la SFIO, comme ses amis instituteurs

Jacquot, Gaspard et Jeannin, comme quelques villageois d'Arpenans et, si ma

mémoire est bonne, l'oncle de Pierre Vuillemin, le libraire de Villersexel. Les

réunions se tenaient à Villersexel ou à Lure, le chef-lieu d'arrondissement.

Cotin, un

ouvrier, fut élu député et maire de Lure en 1928, et en 1932 ce fut le tour de

Frossard, soutenu par Vincent Auriol en personne.

Oscar Louis

Frossard, originaire du Territoire de Belfort, instituteur et journaliste,

resta député de Lure de 1932 à 1940, et maire de Ronchamp jusqu'à sa mort en

1946. Il fut ministre en 1936, 1938 et 1940. Remarquable orateur, il joua un

rôle déterminant au Congrès de Tours (1920), après avoir auparavant représenté

le socialisme français à Moscou. En rupture avec le Parti Communiste dans les

années 1920, il fit donc carrière à la SFIO mais avec un opportunisme qui le

mena à voter les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Son fils André poursuivit ce

glissement de la gauche vers la droite par sa conversion au catholicisme,

racontée dans un ouvrage qui fit grand bruit : Dieu existe, je l'ai rencontré

(1968).

Avant de

dire pourquoi Frossard intéressait la famille Nurdin, je voudrais évoquer ici

un autre homme politique de gauche dont il était souvent question chez nous. Il

s'agit de Georges Cogniot[2]

(1901-1978), que ma mère a connu enfant lorsqu'elle était à l'École Normale. Né

dans un village perdu de la Haute-Saône, Cogniot fréquenta le Lycée Gérome de

1908 à 1919, c'est-à-dire l'année où mon père, rentrant de captivité, y était

surveillant.

Supérieurement

doué, le jeune boursier entra à l'École Normale Supérieure et passa

l'agrégation de lettres. Ayant adhéré très jeune au Parti Communiste, il quitta

l'enseignement en 1928 pour se consacrer à ses nombreuses activités politiques

et syndicales, sur le plan national et international.

Dans les

années 1930, il se consacra au mouvement antifasciste, fut élu député de Paris

en 1936 et représentant du PCF à l'Internationale à Moscou, où il vécut à

plusieurs reprises avant et après la guerre, notamment comme rédacteur en chef

de L'Humanité au moment des procès contre les trotskistes (1938) et du

20ème Congrès du PCUS (1956).

Maîtrisant

admirablement, non seulement les langues anciennes, mais aussi plusieurs

langues étrangères, Cogniot traduisit pour la délégation française le fameux

rapport de Khrouchtchev sur les crimes de Staline. Personnalité complexe,

militant engagé et esprit surdoué, il laisse une œuvre politique, sociale et

philosophique considérable.

Il

incarnait, quelles que soient ses opinions politiques, pour des enseignants

comme mes parents, l'idéal de la méritocratie républicaine, l'élite

intellectuelle de la France formée dans la plus prestigieuse des écoles, l'École

Normale Supérieure de la rue d'Ulm.

Tel était

aussi le cas d'Edouard Herriot et de Léon Blum. Mon grand-père tenait Herriot

pour son "chef de file", mon

oncle Jean Nurdin et son épouse Renée avaient chez eux le portrait de Blum. Et

c'est pour soutenir l'action de Blum et de Frossard que mon oncle et ma tante

quittèrent, au début des années 1930, la région de Gray pour enseigner dans le

bassin minier de Ronchamp, ville dont Frossard était maire. Ils purent désormais

militer à volonté pour la SFIO, participer aux campagnes électorales et faire

de la propagande auprès des populations laborieuses de l'arrondissement de

Lure.

En fait,

mon oncle avait beaucoup moins la fibre militante que sa femme. Élevé à la campagne

comme mon père, il préférait la vie dans la nature aux joutes politiques.

Ma tante,

fille d'un sculpteur sur bois de Saint-Loup, était une femme intelligente et

moderne qui cherchait sincèrement à améliorer le sort du peuple. Dans la

famille et ailleurs, elle était naturellement très critiquée, une femme étant

censée s'occuper de son ménage. Lorsqu'au lendemain de la guerre de 1939-1945

elle se présenta comme suppléante aux élections législatives, ni mon grand-père

ni mon père ne votèrent pour elle. Le seul suffrage qu'elle eut dans la

famille, à part celui de son mari, fut le bulletin de mon grand-oncle Pol,

frère de mon grand-père.

J'ai déjà

évoqué précédemment les discussions politiques qui terminaient les repas de

famille à La Vaivre, lorsque nous étions réunis chez ma grand-mère. SFIO et

radical-socialisme, Blum et Herriot, ma tante et mon grand-père :

l'affrontement portait sur la société socialiste, la république bourgeoise, le

bolchevisme, le fascisme, le pacifisme, le capitalisme.

Vers

En ces

temps de trouble et d'incertitude, les extrêmes envoûtaient les esprits

déboussolés. En Allemagne, des communistes votaient pour Hitler. En France, les

ligues d'extrême-droite recrutaient. Les Croix de feu du colonel de La

Rocque, mouvement d'anciens combattants fondé en 1927, comptaient 260 000

adhérents en 1935 et avaient une audience politique considérable. Ils avaient

participé, de manière assez pacifique, aux manifestations nationalistes et

antiparlementaires des 5 et 6 février 1934. Après la dissolution des ligues de

droite en 1936, de La Rocque créa le PSF (Parti Social Français).

Nous

étions, mes parents et moi, assez bien renseignés sur ces mouvements, pour la

simple raison que l'oncle Henri était partisan des Croix de feu et

vouait aux gémonies le Front Populaire, Blum et la plèbe. Ses prises de

position véhémentes n'ont heureusement jamais affecté nos relations familiales.

Avant de

mettre un point final à ce chapitre, je ne saurais oublier quelques événements

qui ont marqué les esprits. Plusieurs furent dramatiques, comme la mort de

Briand en mars et celle de Doumer en mai 1932. Avec la disparition d'Aristide

Briand, c'était une période de paix et de rapprochement avec l'Allemagne qui se

terminait. Avec l'assassinat du président de la République Paul Doumer s'en

allait un homme austère et vertueux, lui aussi symbole de la méritocratie

républicaine, puisque issu d'une humble famille du Cantal il était parvenu au

sommet de la hiérarchie. Il avait perdu quatre fils sur cinq en 1914-1918 et

avait donc bien mérité de la patrie. C'est pourquoi les Leyval avaient le plus

grand attachement envers lui, d'autant plus qu'il était l'ami de la famille

Remy du Val-d'Ajol, elle-même très liée à ma tante Gabrielle, comme je l'ai

rappelé dans un autre chapitre.

La fin de

l'année 1933 fut marquée par une nouvelle catastrophe, le terrible accident de

chemin de fer de Lagny, qui provoqua la mort de plus de 200 personnes, dont

celle du député-maire de Vesoul Paul Morel. Paul Morel était le grand-père de

Simone Morel, notre camarade de classe

au lycée. Je me souviens encore de l'immense émotion qui s'empara de Vesoul et

de sa région en ces derniers jours de décembre

L'été 1934

devait m'apporter une expérience importante, à savoir une première excursion en

territoire allemand. L'oncle Henri, ingénieur électricien à Nancy, avait des

contacts fréquents avec la Sarre. Un beau jour, il nous emmena, mes parents et

moi, à Sarrebruck. J'en ai retenu qu'au restaurant on mangeait sans pain et que

le gibier en sauce était servi avec de la confiture de groseilles. J'en conclus

que les Allemands avaient des goûts bizarres, jusqu'au jour où j'appris que cet

étrange mélange avait une utilité bien précise. Mais ce qui me frappa surtout,

ce furent les drapeaux à croix gammée et les saluts hitlériens le long de la

route.

Lorsque le

13 janvier 1935 le plébiscite de la Sarre donna plus de 90% des voix pour le

rattachement au Reich, je n'en fus guère surpris.

Hitler fit

encore mieux le 29 mars 1936 après la réoccupation de la Rhénanie, puisqu'il

obtint 99% de oui. Des années plus tard, un ami allemand m'expliqua le

déroulement du scrutin : des SA en uniforme distribuaient devant les bureaux de

vote des bulletins Ja, et ceux qui par malheur mettaient dans l'urne un

bulletin Nein étaient vite repérés…